この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

陸屋根はスタイリッシュな外観や屋上スペースの活用など、多くのメリットがある一方で、平坦な構造ゆえに雨水が溜まりやすく、防水処理が非常に重要といわれています。

業者に依頼すると高額になりがちな防水工事ですが、「自分でやってコストを抑えたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、陸屋根防水自分でやることをお考えの方向けに、初心者でも取り組みやすい防水工法の選び方や、DIYでの具体的な施工手順、失敗を防ぐための注意点までを徹底解説します。

この記事を読めば、DIYで陸屋根の防水メンテナンスを成功させるための知識がしっかりと身につきます。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

陸屋根の防水は専門的な工事が必要と思われがちですが、条件次第ではDIYでの対応も可能です。

この章では、まず陸屋根の構造的な特徴をおさらいしつつ、DIYで防水を行うことのメリットとリスクを整理していきます。

「本当に自分でできるのか?」と迷っている方にとって、判断材料となる情報をまとめています。

陸屋根(りくやね)は、勾配のない平坦な屋根形状を持つ構造のことを指します。

屋上として活用しやすく、都市部の限られた敷地でも有効にスペースを確保できるのが特徴です。

現代的でシンプルなデザインにマッチすることから、戸建て住宅や集合住宅、ビルなどに広く採用されています。

ただし、傾斜がほとんどないために雨水が滞留しやすく、防水性能の確保が非常に重要です。

防水層の劣化を放置すると、雨漏りや建物内部の腐食につながる恐れがあるため早めの対策が大切です。

陸屋根の防水をDIYで行う最大のメリットは、コストを抑えられる点です。

業者に依頼すると10万円以上かかる場合もありますが、DIYなら材料費だけで済み、予算を大幅に節約できます。

また、自分のペースで作業ができるため、日程調整の自由度も高いのが魅力です。

一方で、施工ミスによる防水不良や、安全面でのリスクも無視できません。

特に高所作業や下地処理の不備は雨漏りの原因になりやすく、補修がかえって高額になるケースもあります。

DIYに挑戦する際は、十分な準備と正しい知識を持ったうえで行うことが重要です。

防水工事にはさまざまな方法がありますが、DIYで扱いやすい工法と専門業者に任せるべき工法とでは難易度に大きな差があります。

この章では、ウレタン塗膜防水やトップコート塗装といったDIYに向いた工法を中心に、それぞれの特徴と注意点を解説します。

ウレタン塗膜防水は、DIYで最も扱いやすい防水工法のひとつです。

液状のウレタン樹脂をローラーや刷毛で塗布するだけで、屋根の形状に合わせて柔軟にレベリングして防水層を形成できます。

複雑な形状の屋根にも対応しやすく、継ぎ目のない仕上がりが可能なのも特長です。

特別な機械や資格も不要で、比較的安価な材料がホームセンターなどで手に入る点も魅力です。

正しい手順と乾燥時間を守れば、高い防水性能を発揮できます。

特に密着工法は下地との相性が良ければ施工しやすく、初めての方にもおすすめの工法です。

既存の防水層がまだ劣化していない場合、トップコートの再塗装だけでも防水性能を維持できます。

トップコートは紫外線や風雨から防水層を保護する役割を担っており、表面の劣化が見られるタイミングで塗り直すことで寿命を延ばすことが可能です。

DIY向けに扱いやすい製品も多く流通しており、ローラーや刷毛で簡単に塗布できます。

作業も短期間で完了しやすく、費用も抑えられるため、定期的なメンテナンスとして取り入れやすいのが特長です。

塩ビシートやゴムシートを用いたシート防水は、防水性能が高く商業施設などでも使われる工法ですが、DIYには不向きです。

施工には専門的な知識と技術が必要で、接着や溶着処理、継ぎ目の処理などを誤ると、雨水の侵入やシートの剥がれといったトラブルに直結します。

また、材料費も高く、専用の施工道具が必要になるケースも多いため、結果的にコストや手間がかさむことになります。

確実な仕上がりを求めるなら、無理せずプロの業者に任せるのが賢明です。

DIYでも比較的取り組みやすいとされる「ウレタン塗膜防水(密着工法)」は、適切な手順を踏むことで高い防水性能が期待できます。

この章では、必要な道具の準備から下地処理、塗布工程、仕上げまで、初心者にもわかりやすくステップごとに詳しく解説します。

正しい施工手順を身につけることで、長持ちする防水層が自分の手でつくれるようになります。

ウレタン防水のDIYには、基本的な塗装用具が必要です。

主に使用するのは、ウレタン防水材・プライマー・トップコート・ローラー・刷毛・ヘラ・マスキングテープなど。

下地処理用にコーキング材やカッター、防水手袋やマスク、安全靴なども準備しておくと安心です。

材料はすべて同一メーカーでそろえると相性がよく、施工ミスを防ぎやすくなります。

購入時には、施工面積に合わせた量の確認も忘れずに。

施工前に最も重要なのが下地処理です。

旧防水層の膨れやひび割れ、剥がれなどを確認し、必要に応じて除去・補修を行います。

浮きや段差がある場合はカッターやヘラで均し、ひび割れ部分にはシーリング材を充填します。

処理が甘いと防水材がうまく密着せず、施工後に剥離や水の侵入を招く原因になります。

手間を惜しまず丁寧に下地を整えることが、防水の品質を大きく左右します。

下地処理後は、塗装面に残った埃や油分、ゴミを取り除きます。

ほうきや掃除機での乾式清掃のほか、水や中性洗剤を使ったウェット洗浄も有効です。

洗浄後は完全に乾燥させることが大切で、濡れたままの状態で塗布すると密着不良の原因となります。

特に雨が降った翌日や湿度が高い日は乾燥不足になりやすいため、晴天が続く日を選んで作業しましょう。

プライマーはウレタン防水材の密着性を高める重要な下塗り剤です。

下地全体にムラなく均一に塗布し、所定の乾燥時間(1〜2時間程度)を必ず守ることが大切です。

吸水性の高いコンクリート面や金属面など、下地の素材に適したプライマーを使用することで、密着力が大きく向上します。

プライマーが不十分だと防水層が剥がれやすくなるため、丁寧に作業を進めましょう。

プライマーが乾いたら、ウレタン防水材を1回目として全体に塗布します。

ローラーやヘラを使って厚みにムラが出ないよう丁寧に仕上げましょう。

1回目が完全に硬化したのを確認してから、2回目の塗布を行います。

2層にすることで十分な厚みが確保でき、伸縮性と耐久性の高い防水層が完成します。

塗布と乾燥を繰り返す作業には時間がかかりますが、焦らずじっくり仕上げることが成功のコツです。

ウレタン層を紫外線や風雨から保護するため、仕上げとしてトップコートを塗布します。

トップコートには防水機能はありませんが、防水層の劣化を防ぎ寿命を延ばす重要な役割を果たします。

1回目の塗布後はしっかり乾燥させ、2回目を重ねて仕上げます。

特に直射日光がよく当たる屋根面では、トップコートの質と厚みによって防水層の持ちが大きく変わります。

DIYで防水を行う場合、手順そのものよりもどんな点に注意すべきかを知っておくことが非常に重要です。

この章では、作業に適した天候条件や施工のタイミング、安全確保のポイントなど、見落としがちな注意点をまとめています。

また、自分では対応が難しいケースの判断基準についても触れていますので、作業に取りかかる前にぜひご確認ください。

防水塗料の硬化や密着には、施工時の天候や気温が大きく影響します。

雨天や湿度の高い日は避け、晴天が続くタイミングを選ぶのが基本です。

また、ウレタン塗膜防水は5〜30℃程度の気温で最も性能を発揮するため、真夏や真冬の極端な気温下では乾燥不良や施工ムラの原因となります。

風が強い日も塗料の飛散や乾燥ムラにつながるため注意が必要です。

作業中に雨が降るとすべてが台無しになることもあるため、天気予報を確認し、最低でも作業日と翌日までの天候が安定していることを確認した上で取り掛かりましょう。

防水工事において「下地処理→洗浄→塗布」という作業の順序は非常に重要です。

先に洗浄を行ってしまうと、その後の下地処理で再び埃や汚れが発生し、二度手間になるだけでなく、塗料の密着性が下がる原因にもなります。

特にひび割れや段差の補修、古い塗膜の除去といった処理は、乾燥状態での作業が基本となるため、洗浄より先に済ませておく必要があります。

工程を誤ると、せっかくのDIYが無駄になってしまうこともあるため、順序を守って確実に進めることが大切です。

DIYでの防水は小規模で軽度な補修には適していますが、すべてのケースに対応できるわけではありません。

例えば、既に雨漏りが発生している場合や、広範囲にわたる施工が必要な場合は、個人での対応には限界があります。

また、下地の劣化が著しい場合や屋根の構造が複雑な場合には、施工ミスによるリスクが大きくなります。

高所作業に慣れていない人にとっては、安全面でも不安が残ります。

無理にDIYにこだわるよりも、状況を見極めて早めに専門業者へ相談する判断も、長期的には賢明な選択です。

この記事のまとめ!

- 陸屋根防水はDIYでも対応可能なケースがある

- ウレタン塗膜防水はDIYに適している

- トップコートのみの再塗装も有効

- 天候や作業順序に注意する

- 雨漏りや広範囲施工など難易度が高い場合は業者依頼が無難

陸屋根の防水は、正しい手順と知識があればDIYでも十分対応可能です。

特にウレタン塗膜防水は扱いやすく、トップコートの再塗装も効果的です。

ただし、天候や下地処理の順序、安全対策には細心の注意が必要です。

状況によっては無理をせず、専門業者に依頼することも検討しましょう。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

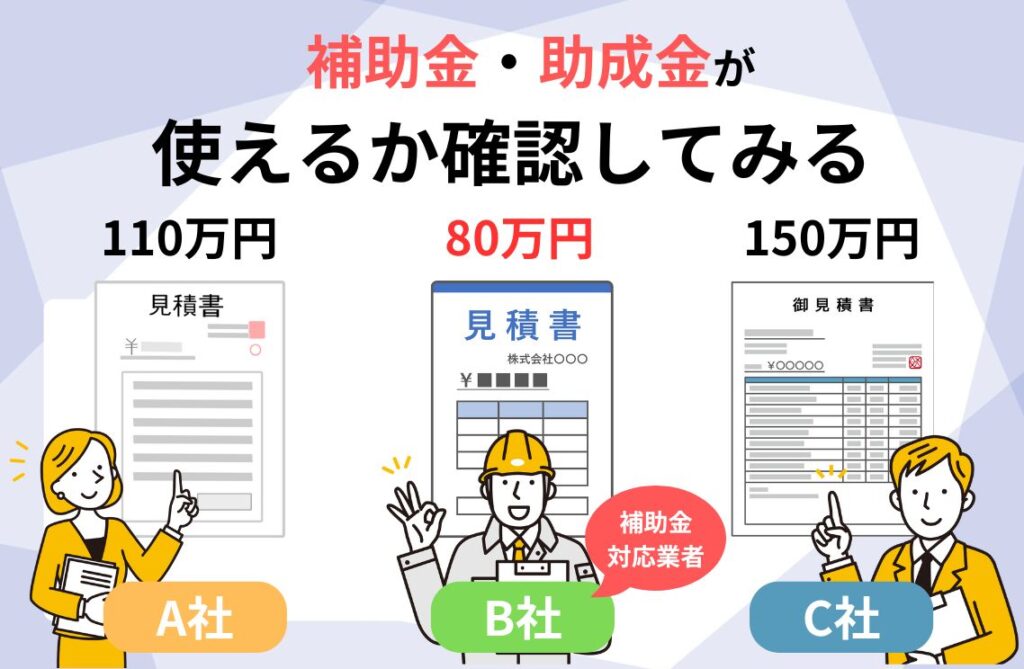

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト