この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

外壁に表札やフックを取り付けたいと考えたとき、避けて通れないのが「サイディングに穴を開ける」作業です。

しかし、方法を間違えると外壁のひび割れや雨漏りの原因になり、住宅の寿命を縮めてしまうリスクがあります。

この記事では、DIYでサイディングに穴を開ける方法を知りたい方のために、事前確認のポイントから必要な道具、具体的な作業手順、失敗しないための注意点まで詳しく解説します。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

外壁に穴を開けるとき、いきなりドリルを使って作業を始めてしまうのは非常に危険です。

サイディングの種類や構造、建物の保証状況など、事前に確認しておくべきポイントがいくつもあります。

この章では、施工ミスやトラブルを防ぐために、穴あけ前に必ずチェックすべき項目を解説します。

外壁材のサイディングには「窯業系」「金属系」「木質系」などの種類があり、それぞれ特性や穴あけ時の注意点が異なります。

窯業系はセメント系で硬く、割れやすいため慎重な作業が必要です。

金属系は比較的加工しやすいですが、金属専用ビットが必要で切断面の防錆処理も欠かせません。

木質系は柔らかく扱いやすい一方で、防水対策を怠ると劣化が早まるため注意が必要です。

サイディングの種類を正しく把握し、それに適した工具と処理方法を選ぶことが、きれいで安全な穴あけの第一歩です。

サイディングの奥には、透湿防水シートや胴縁、構造用合板などが重なっており、穴を開ける位置によっては壁内部の重要な構造部に影響を与えることもあります。

特に固定用のビスを打ち込む際には、下地である胴縁の位置を正確に把握することが重要です。

胴縁は通常、縦または横に一定の間隔で設置されており、下地センサーや施工図を使って位置を確認できます。

構造体を避けつつ、しっかり固定できるポイントを選ぶことが、外壁の安全性と耐久性を保つうえで不可欠です。

外壁に穴を開ける行為は、場合によっては住宅の保証や施工会社のアフターサービスに影響を及ぼす可能性があります。

新築住宅には瑕疵保険や長期保証が付いていることが多く、無断で外壁に加工を施すと保証の対象外になるケースも。

特にハウスメーカーや分譲住宅では施工ルールが厳格なことがあるため、事前に保証書や契約内容を確認し、必要に応じて施工会社や管理者に相談することが大切です。

保証を失わないためにも、DIY前の一手間を惜しまないようにしましょう。

サイディングに穴を開けるためには、ただドリルを用意するだけでは不十分です。

壁材の種類や穴の用途によって、適切な工具や補助道具が異なります。

ここでは、作業をスムーズかつ安全に行うためにそろえておきたい道具や資材を一つひとつ紹介していきます。

サイディングに穴を開けるための基本工具が電動ドリルです。

使用するドリルビットは、材質に合ったもの(コンクリート用、金属用など)を選び、回転速度は低速で作業しましょう。

正しい工具とビットを選ぶことが、安全で美しい仕上がりにつながります。

穴あけの際に使用するマスキングテープは、単なる補助道具ではなく、仕上がりを左右する重要なアイテムです。

穴を開ける位置に貼っておくことで、ドリルの刃先がずれるのを防ぎ、サイディング表面の割れや欠けを軽減します。

また、位置をマーキングする際にも便利で目印がずれにくくなるほか、施工後に簡単に剥がせるのも利点です。

作業前のひと手間として取り入れるだけで、トラブルを大きく減らすことができます。

サイディングに穴を開けた後、そのままにしておくと雨水が侵入し、壁内部の腐食や断熱材の劣化を引き起こします。

そのため、防水処理は欠かすことができません。

防水には主に変性シリコン系のシーリング材や、外壁補修用のパテを使用しましょう。

穴の縁やビス周囲にしっかりと塗布し、隙間ができないように仕上げることが重要です。

防水処理の精度が、外壁の耐久性と住宅全体の寿命に大きく関わってくるので、丁寧に仕上げるのがポイントです。

通常のドリルビットでは対応できない大きな穴を開けたい場合には、ホールソーやステップドリルが必要です。

ホールソーは円形の大きな穴を一気に開けられる工具で、配管やダクトの通し穴に最適です。

一方、ステップドリルは1本で複数の穴径に対応でき、小さな穴から徐々に広げていくのに便利です。

どちらも切断面を滑らかに仕上げられるうえ、作業効率が高まります。

用途に応じて使い分けることで、精度の高い施工が可能になります。

準備が整ったら、いよいよ実際に穴を開けていきます。

しかし、順序を誤ったり処理を省略したりすると、割れや雨漏りなどの問題が発生する可能性があります。

この章では、初心者でも失敗しにくいよう、サイディングの穴開けを4つのステップに分けて丁寧に解説します。

サイディングに穴を開ける際、まず確認すべきは「下地」の位置です。

ビスやネジをしっかり固定するためには、胴縁と呼ばれる下地材に合わせて穴を開ける必要があります。

適切な位置でないと、ビスが効かず、外れやすくなったり外壁を損傷したりする恐れがあります。

下地センサーを使ったり、施工図を確認したりして、正確な位置を把握しましょう。

下地の確認は、仕上がりの安定性と耐久性に大きく関わる重要なステップです。

下地を確認したら、次は安全で正確な穴あけのための下準備を行います。

穴を開ける位置にマスキングテープを貼り、ずれや割れを防止しましょう。

その上から鉛筆や油性ペンで正確な位置をマーキングし、必要に応じて水平器で角度やバランスも確認します。

このひと手間によって、穴の位置がずれたり、作業中に工具が滑ったりするリスクを大きく軽減できます。

仕上がりの美しさにもつながる、欠かせない工程です。

下準備が終わったら、いよいよドリルを使って穴を開けます。

ドリルの刃先をマーキング位置に正確に当て、力をかけすぎず、低速回転でゆっくりと作業するのがポイントです。

窯業系のような硬いサイディングは、強く押しすぎると割れる恐れがあるため特に注意が必要です。

大きな穴を開ける場合は、ホールソーやステップドリルを使い、段階的に広げるようにしましょう。

焦らず丁寧に進めることで、きれいな穴を開けることができます。

穴あけ作業の最後に必ず行うべきなのが、防水処理です。開けた穴のまわりや、ビス・配線の隙間に防水シーリング材や外壁用パテをしっかりと塗布し、雨水の侵入を防ぎます。

処理が甘いと、壁内部に水が入り込み、木材の腐食や断熱材のカビなど深刻な被害に発展することもあります。

施工直後はもちろん、長期間にわたって外壁を守るためにも、防水処理は丁寧かつ確実に行うことが大切です。

穴を開ける工程そのものだけでなく、「どこに」「どれくらいの深さで」「どう防水するか」といった周辺の判断も、完成後の品質に大きく影響します。

この章では、DIYでよくある失敗例をもとに、注意すべきポイントを具体的に紹介します。

穴を開ける位置と深さは、作業の安全性と仕上がりの品質に大きく影響します。

位置を誤ると、柱や構造材、電気配線などを傷つけるリスクがあるため、事前に下地や配線の有無をしっかり確認しましょう。

また、深く開けすぎると壁内部まで貫通し、断熱材や防水層を破ってしまう可能性があります。

必要な深さだけを開けるために、ドリルにテープで目印を付けるのも有効です。

正確な位置と深さを意識することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

サイディングに穴を開けた後、そのまま放置すると雨水が侵入し、壁内部の腐食やカビ、断熱材の劣化など深刻な被害を引き起こす可能性があります。

これを防ぐためには、防水シーリング材や外壁用パテを使って、穴の周囲をしっかりと密閉することが不可欠です。

特にビス止めを行った場合は、ビスの周囲にも確実にシーリングを施しましょう。

見た目以上に重要な工程であり、施工の仕上がりと住宅の寿命に直結する作業です。

この記事のまとめ!

- サイディングに穴を開ける際は、材質や下地、保証内容を事前に確認することが重要

- 使用する道具は、ドリルやホールソーのほか、防水用シーリング材も必須

- 位置や深さのミス、処理の甘さが雨漏りや劣化の原因になるため注意が必要

- 失敗を避けるには、丁寧な準備と確実な防水処理が欠かせない

サイディングに穴を開ける際は、事前の確認と丁寧な作業が欠かせません。

材質や下地の位置を把握し、適切な道具を使って慎重に作業することで、割れや雨漏りのリスクを防げます。

特に防水処理は仕上がりと外壁の耐久性を左右する重要な工程です。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

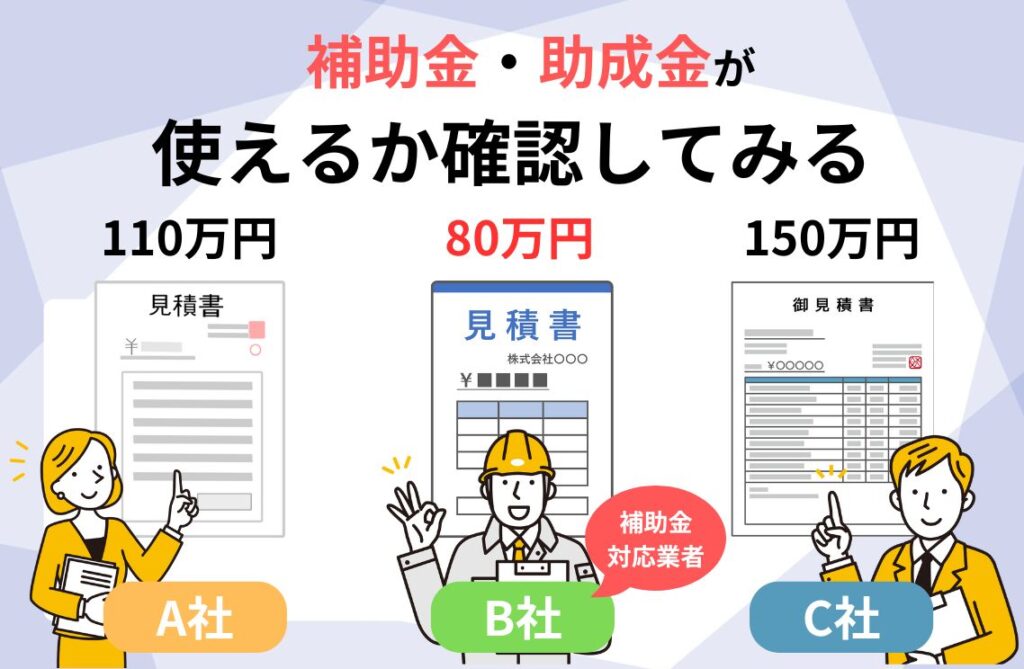

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト