この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

住宅の外壁に使用されることが多い「窯業系サイディング」。

エアコンの配管や照明器具の取り付け、防犯カメラの設置などの場面で、「外壁に穴を開ける必要がある」ということは珍しくありません。

とはいえ、「本当に穴を開けても大丈夫?」「雨漏りの原因にならない?」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、窯業系サイディングに穴を開ける際の正しい手順や必要な道具、注意点について、専門的な視点からわかりやすく解説します。

DIYで作業を行う方や業者に依頼を検討している方も、ぜひ参考にしてください。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

外壁に穴を開けると聞くと、多くの方が「本当に大丈夫なの?」と不安になるものです。

特に一般的な住宅に多く使われている窯業系サイディングは、硬くて丈夫な反面、扱いを間違えると割れたり水が入り込んだりする可能性があります。

まずは、窯業系サイディングの基本的な構造や性質を理解し、穴あけ作業が適切に行える素材であるのかを確認していきましょう。

窯業系サイディングは、セメントに繊維質を混ぜて成形・高温で焼成された外壁材で、日本の住宅で最も広く使われています。

表面は塗装処理されており、耐久性や防火性に優れる一方、内部は硬くて脆い性質を持ちます。

このため、強い衝撃や振動を加えるとクラック(ひび割れ)が発生しやすく、穴あけの際には慎重な加工が必要です。

また、外壁材としては比較的薄いため、下地の確認や防水処理も欠かせません。

住宅の外壁に穴を開ける必要がある場面は意外と多くあります。

代表的なものとしては、エアコン配管や換気ダクトの設置、防犯カメラや照明器具の取り付け、テラス屋根の支柱固定、物干し金具や表札の設置などが挙げられます。

これらは屋外に設置するので外壁との固定が必要不可欠ですが、穴あけを誤ると雨水の侵入や外壁の損傷につながる可能性もあるので注意しましょう。

用途や位置に応じた適切な処理が求められるため、事前に施工内容と外壁構造をよく把握しておくことが重要です。

安全かつ確実に穴を開けるためには、適切な道具を揃えることが大切です。

使用する工具や部材を間違えると、サイディングが割れたり、防水性が損なわれたりするリスクもあるので注意が必要です。

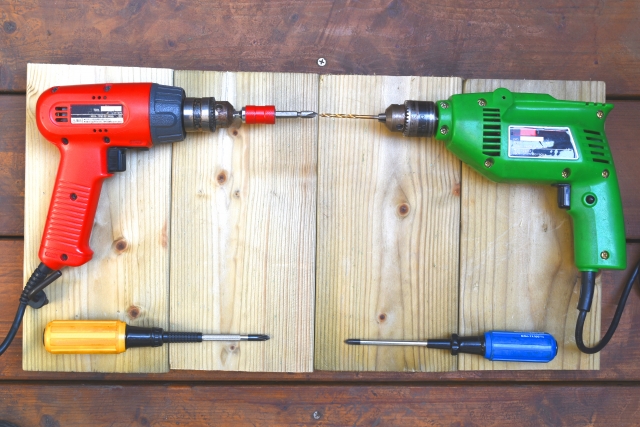

この章では、穴あけ作業に欠かせない電動ドリルやドリルビット、そして防水処理に使うコーキング材について、それぞれの選び方と特徴を詳しく紹介します。

窯業系サイディングに穴を開ける際は、振動機能のない電動ドリルを使用するのが基本です。

振動ドリルを使うと素材が振動により割れたり、クラックが発生するおそれがあります。

回転のみで削るドリルで、一定の力で操作するのが穴あけのコツです。

手持ちの工具に振動機能が付いていないか、事前に確認しておくことが大切です。

穴あけに使用するドリルには用途に応じたさまざまな種類があります。

ビス固定用の小径ドリルから配管用の大径ホールソーまで、目的に合ったものを選ぶことが重要です。

特に窯業系サイディングのような脆い素材には、刃の細かい専用工具が適しており、割れを防ぐ工夫がされた製品を選ぶことで施工の失敗を防げます。

ドリルビット

ドリルビットは穴のサイズに応じて使い分けます。

小さな穴には、マルチ素材対応のビットを選ぶとスムーズに加工できます。

先端が鋭く、刃先が摩耗しにくいビットを使うことで素材を傷つけにくくなります。

サイディング用ホールソー

配管などのために大きめの穴を開ける場合は、サイディング用のホールソーを使用します。

一般的なホールソーよりも刃が細かく、振動や割れを起こしにくい設計になっているのが特徴です。

中心部にセンタードリルが付いているタイプなら、位置ずれを防ぎながら正確に穴を開けることが可能です。

このようにサイディング材専用の製品を選ぶとより安全です。

穴あけ後の防水処理に欠かせないのがコーキング材です。

雨水の侵入を防ぎ、外壁内部の防水性を維持するため、ビスの根元や穴の周囲にしっかり充填します。

使用するコーキング材は、耐候性と密着性に優れた変成シリコン系がおすすめです。

施工後の耐久性を高めるためにも、穴あけ後はたっぷり丁寧に塗ることが大切です。

道具を正しく準備できたら、いよいよ実際の穴あけ作業に入ります。

ただし、手順を誤るとひび割れや雨漏りの原因になるため、慎重な作業が大切です。

この章では、初心者の方でも実践できるように、注意点も交えながらわかりやすく説明していきます。

まず重要なのは、穴を開ける位置を正確に決めることです。

誤った場所に穴を開けてしまうと、内部の構造材や配線を傷つけたり、防水性能を損ねたりする可能性があります。

事前に下地センサーや図面などで柱や間柱の位置を確認し、可能であれば下地のある箇所を選ぶと固定力が高まります。

端部やサイディングの継ぎ目は割れやすいため、中心部付近を選ぶと安全です。

穴あけに不慣れな方がDIY施工をする場合、いきなり大きなサイズで開けるのではなく、まずは小さな下穴から始めるのが基本です。

下穴を開けることで、位置ズレや割れを防ぎ仕上がりも美しくなります。

使用するのは振動機能のないドリルと適切なビットで力を入れすぎず、ゆっくりと回転の力で削るようにするのがポイントです。

作業中に割れや欠けが見られた場合は、無理に続行せず再確認しましょう。

下穴が開いたら、必要に応じて目的のサイズに拡張します。

配管用などの大きな穴には、ホールソーを使うのが一般的です。

なお、ホールソーは中心にセンタードリルがあるタイプを選ぶと、位置ズレを防いで安定した穴あけが可能です。

削り終わった断面にバリ(ささくれ)が出た場合は、やすりなどで滑らかに整えておくと、コーキングの密着性が高まり、仕上がりも良くなります。

穴あけ後に必ず行いたいのが、コーキングによる防水処理です。

ビスを打ち込む場合は、ビスの周囲にたっぷりとコーキング材を充填し、水の侵入経路を完全に塞ぎます。

また、穴の周囲や隙間にもまんべんなく塗り広げ、乾燥時間を守ることが重要です。

特に屋外での施工では雨風の影響を受けやすいため、耐候性に優れたコーキング材を選ぶようにしましょう。

見た目にはうまくいったように見える穴あけ作業でも、実は見えない部分にトラブルの火種が残っていることがあります。

例えば、防水処理が不十分で雨漏りにつながったり、クラックがじわじわと広がったりといったケースです。

ここでは、そうした失敗を防ぐために知っておきたい重要な注意点を3つに絞って解説します。

安全で長持ちする施工のために、ぜひ押さえておきましょう。

外壁を貫通した後は、内側に雨水が侵入しないよう、確実な防水処理が欠かせません。

特にサイディング材の裏側には断熱材が施工されているため、雨漏りが発生すると断熱材に不具合が生じるようなケースもあります。

そのため、穴やビス周辺にはコーキング材をたっぷり充填し、隙間なくシールすることが重要です。

必要に応じて防水テープやパッキン材を併用することで、より確実な防水性が確保できます。

窯業系サイディングは硬い素材ですが、衝撃や振動に弱く、無理な力を加えると簡単にクラック(ひび割れ)が発生します。

特に振動ドリルの使用は避けるべきで、回転のみで削るドリルを使うのが基本です。

小さなヒビでも経年的に広がって雨水が浸入する可能性があるため、作業中に異常を感じた場合はすぐに中止し、状態を確認することが大切です。

窯業系サイディング自体は薄く硬いため、ビスをそのまま打ち込んでも固定力が不足することがあります。

その場合は、アンカーの使用を検討しましょう。

ただし、重い設備を取り付ける場合は、下地の位置を事前に確認し、可能であれば構造材へビス止めするのが理想的です。

この記事のまとめ!

- 窯業系サイディングは穴あけ可能

- 割れや雨漏りの可能性があるため慎重な作業が必要

- 振動機能のない電動ドリルで作業すること

- 穴あけは「位置決め→下穴→拡張→防水処理」の順で丁寧に進める

- 防水処理には耐候性のあるコーキング材を使用する

窯業系サイディングに穴を開ける際は、割れや雨漏りのリスクを避けるため、正しい道具と手順で慎重に行うことが大切です。

位置決めから防水処理までを丁寧に行い、不安があれば無理せず専門業者への依頼も検討しましょう。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト