この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

サイディングリフォームを検討する際に必ず出てくるのが「平米単価」という言葉です。

しかし、見積もり書に「サイディング工事一式○○円」などと記載されているだけでは、費用の妥当性が判断しにくく、「これって高いの?安いの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

実際、サイディングの平米単価は素材の種類やグレードだけでなく、住宅の形状、施工方法、地域の工事相場、さらには下地の状態によっても大きく変動します。

そのため、同じ延べ床面積の住宅であっても、ケースによって総額が数十万円以上変わることも珍しくありません。

そこで本記事では、サイディングの平米単価の考え方から種類別の相場、費用が変動する理由、そして総額を抑えるための具体的なコツまでをわかりやすく解説します。

サイディングリフォームで失敗しないためにも、まずは基準となる平米単価の知識を身につけておきましょう。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

サイディングの平米単価は「素材の種類」だけで決まるわけではありません。

建物の形状や施工方法、地域の工事相場、さらには既存の外壁や下地の状態によっても費用は大きく変わります。

見積もり金額を正しく判断するには、まず平米単価が上下する要因を理解しておくことが欠かせません。

そこでここからは、サイディング工事の価格に影響する代表的なポイントを整理して解説します。

サイディングの平米単価を大きく左右する要素の一つが「素材の種類」と「グレード」です。

一般的に普及している窯業系サイディングは比較的安価で、標準グレードであれば平米あたり5,000〜7,000円程度が相場となります。

一方、金属系サイディングは軽量で耐久性にも優れていますが、断熱材一体型など高機能タイプを選ぶと平米単価が9,000円を超えるケースもあります。

さらに、デザイン性や耐候性を高めたプレミアムシリーズなどの高級グレードを選ぶと、同じ素材でも1〜2割ほど価格が上がることがあります。

見積もりの際には「どの素材か」だけでなく「どのグレードか」まで確認することが重要です。

サイディングの平米単価は、建物の形状や規模によっても大きく変動します。

例えば、凹凸の少ないシンプルな総二階の住宅と、出窓や複雑な形状が多いデザイン住宅では、同じ延床面積でも施工の手間に差が出ます。

複雑な形状ではカット作業や役物の使用が増えるため、材料のロスが発生し、それに伴って平米単価が上がる傾向があります。

また、住宅の規模が大きい場合は材料の仕入れ効率がよくなるため単価が下がることもありますが、小規模住宅では一定の足場代や諸経費がかかるため単価が割高になるケースもあります。

形状と規模がコストにどう影響するか理解しておくと、見積もりの妥当性を判断しやすくなります。

サイディング工事といっても、施工内容は現場によって大きく異なります。

既存の外壁をそのまま残して上から張る「カバー工法」の場合は解体費用がかからず、比較的スムーズに工事が進むため平米単価は抑えやすくなります。

一方、既存サイディングを撤去して張り替える「張替え工法」では、解体処分費や下地補修費が追加されるため、同じ素材でも単価が1.2〜1.5倍になることがあります。

また、防水シートや通気層の施工、下地の劣化状況に応じた補修など、工程が増えるほどコストも上がります。

見積もりで「一式」と記載されている場合は、具体的な工程が含まれているかを必ず確認し、施工内容と費用のバランスを見極めることが大切です。

サイディングの平米単価は、同じ工事内容であっても地域によって差が生じることがあります。

都市部では人件費や諸経費が高くなる傾向があり、特に首都圏や関西主要エリアでは地方よりも1〜2割ほど単価が高くなるケースがあります。

また、地方では材料の輸送コストが上乗せされる場合があり、港から距離のある地域では金属サイディングや輸入製品の価格が割高になることもあります。

さらに、地域ごとの施工業者の競争状況も価格に影響します。

業者が多く競争が激しいエリアでは価格が抑えられやすいのに対し、選択肢が少ない地域では見積もり単価が高く提示されやすくなります。

こうした地域特性を理解しておくことは、適正価格を判断するうえで非常に重要です。

サイディング工事の見積もりで見落とされがちなのが「既存外壁と下地の状態」です。

築年数が浅く下地が健全な場合は、そのままカバー工法で施工できるため平米単価は比較的抑えられます。

しかし、長年の雨水侵入や結露により内部の胴縁や防水シートが劣化している場合は、下地補修が必要となり、追加費用が発生します。

特にサイディングの反りや浮き、コーキングの劣化が進んでいる住宅では、補修工程が増えることで平米単価が2,000〜3,000円程度アップすることも珍しくありません。

見積もり時には、現地調査で下地の診断が丁寧に行われているかを確認し、補修の有無を明確にしてもらうことがコスト管理のポイントになります。

サイディングには窯業系・金属系・樹脂系・木質系などの種類があり、それぞれ耐久性やデザイン性だけでなく、平米単価にも大きな違いがあります。

素材によって1平米あたりの材料費が2,000円以上変わることもあり、選択する種類次第で総額が大きく変わるのがサイディング工事の特徴です。

そこでここからは、主要なサイディングの種類ごとの平米単価の目安をわかりやすく紹介します。

窯業系サイディングは、日本の戸建住宅で最も多く採用されている外壁材で、セメントと繊維質を主原料とした板材です。

デザインバリエーションが豊富で、レンガ調や石目調、木目調など外観の仕上がりにこだわりたい方にも選ばれています。

平米単価の相場は材料費が約3,000〜5,000円、施工費を含めると5,000〜7,000円程度が一般的です。

標準グレードであればコストパフォーマンスに優れますが、塗膜性能を強化した高耐候タイプや光触媒コーティングを採用したプレミアムシリーズでは8,000円を超えることもあります。

重量があるため施工時の人件費がやや高めになる点も特徴で、価格だけでなく、耐久性やメンテナンス周期も含めて選ぶことが重要です。

金属系サイディングは、ガルバリウム鋼板やアルミ合金を表面材に使用した軽量で耐久性の高い外壁材です。

1枚あたりの重量が窯業系の約3分の1程度と軽いため、住宅の耐震性能にも好影響を与える素材として注目されています。

平米単価の目安は材料費4,000〜6,000円、施工費込みで6,000〜9,000円程度で、断熱材一体型の高機能タイプを選ぶと1万円を超えることもあります。

錆びにくく耐候性にも優れているため、メンテナンス頻度を抑えたい方や、海沿いなど金属劣化が気になるエリアでの採用も増えています。

ただし、薄い金属特有の「雨音」が気になると感じるケースもあるため、遮音性能にも配慮して選定することが大切です。

樹脂系サイディングは、塩化ビニール樹脂を素材とした軽量な外壁材で、北米を中心に普及しています。

日本国内での採用率はまだ高くありませんが、メンテナンス性の高さや耐食性、防カビ性の優秀さから近年注目されています。

平米単価の目安は材料費4,000〜8,000円、施工費込みで6,000〜10,000円程度です。

塗装の必要がなく、色あせにも強いため、長期的に見るとメンテナンスコストを抑えられる点が魅力です。

ただし、高温多湿の日本の気候に完全に適応しているわけではなく、輸入製品が中心のため材料供給や施工に対応できる業者が限られるケースがあります。

採用する際は、施工実績のある業者を選ぶことが重要です。

木質系サイディングは、天然木を使用した外壁材で、自然な風合いや高級感を求める方に支持されています。

外観デザインにこだわる注文住宅などで採用されることが多く、他の素材にはない質感が魅力です。

平米単価は素材のグレードにより大きく幅がありますが、材料費で6,000〜10,000円、施工費込みで8,000〜12,000円程度が目安です。

ただし、天然素材であるため定期的な塗装メンテナンスが必要で、窯業系などと比較すると維持費が高くなる傾向があります。

また、防火性の確保が課題となるため、法規制に適合した認定品を選ぶことが前提となります。

外観重視の場合に向いていますが、デザインだけでなくメンテナンス性と予算のバランスを考慮することが大切です。

サイディング工事の費用は決して安くはありませんが、工夫次第で総額を抑えることは十分可能です。

特に「相見積もりの比較方法」「補助金・火災保険の活用」「足場費用を効率的に削減する方法」を知っているかどうかで、最終的な支払額には大きな差が出ます。

そこでここからは、実際のリフォーム現場でも有効な費用節約のコツを具体的に紹介します。

サイディング工事の平米単価を適正に抑えるためには、複数の業者から見積もりを取り、単価を比較する「相見積もり」が欠かせません。

同じ工事内容であっても、業者によって材料の仕入れルートや人件費の設定が異なるため、平米単価が1,000円以上変わるケースもあります。

ただし、金額だけで判断すると、必要な工程が省略されている安価な見積もりを選んでしまうリスクがあるため注意が必要です。

比較する際は、「材料費・施工費・付帯工事費が平米単価に含まれているか」「一式表記が多くないか」「下地補修費が別途記載されているか」など、内訳の透明性に注目しましょう。

単価を見るだけでなく、仕様の違いを読み解くことが、賢い業者選びにつながります。

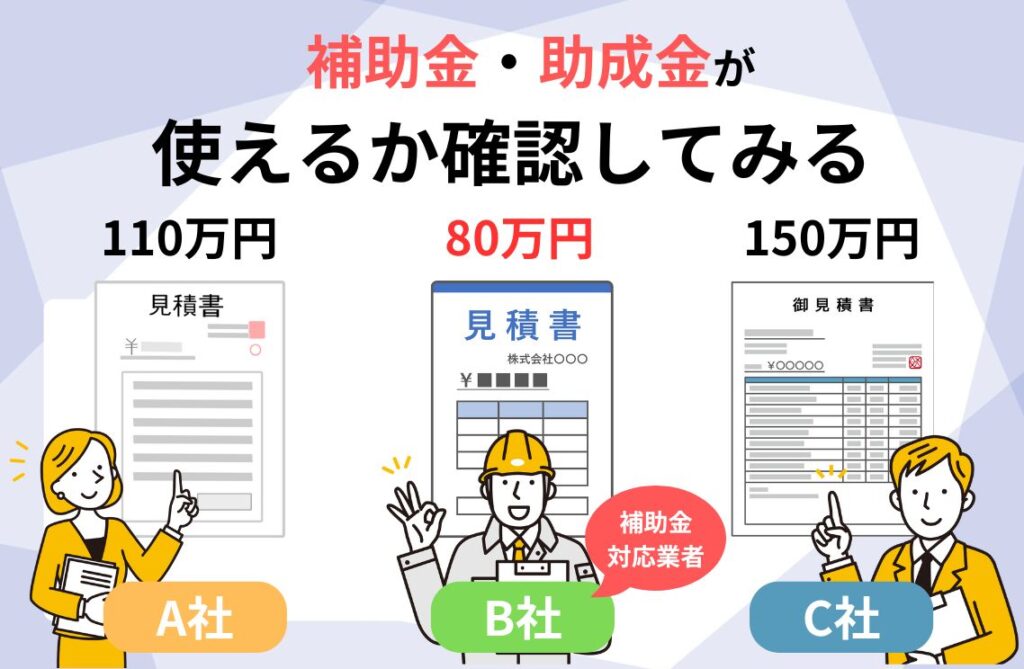

サイディング工事は自費で行うケースが一般的ですが、条件によっては火災保険や自治体の補助金制度を活用できる場合があります。

たとえば、台風や強風による外壁のめくれや破損が認められた場合、火災保険の「風災補償」で修理費の一部または全額が支給されるケースがあります。

また、地域によっては「住宅リフォーム助成金」「省エネ改修補助金」など、外壁リフォームを対象とした制度が設けられており、申請により数万円〜十数万円の補助が受けられることもあります。

工事費を抑えるには、見積もり前に自治体の制度を確認し、適用可能な助成金があるかを調べることが重要です。

申請には期限があるため、早めに情報収集を行うとスムーズです。

サイディング工事で大きな割合を占める費用のひとつが「足場代」です。

一般的な戸建住宅では足場設置に20万〜30万円程度かかるため、外壁だけでなく屋根の塗装・補修も同時に行うことで、この足場費用を一度で済ませることができます。

別々のタイミングで工事を行うと、そのたびに足場を組み直すため、総額で数十万円の差が生じることになります。

また、足場を設置した際に雨樋や破風板など外装全体のメンテナンスをまとめて行うと、長期的な維持費も効率的に抑えることが可能です。

工事を分けると施工業者や材料費の条件が変わることもあるため、「足場を使う工事はセットで依頼する」という考え方がコスト管理の基本となります。

この記事のまとめ!

- サイディングの平米単価は条件によって大きく変わる

- 素材の種類ごとに価格と性能の特徴が異なる

- 相見積もりで内訳を比較することが大切

- 保険や補助金を使えば負担を軽減できる

- 外壁と屋根を同時に施工すると足場代を節約できる

サイディングの平米単価は、素材の種類やグレードだけでなく、建物の形状、施工方法、下地の状態、地域の工事相場など、さまざまな要素によって変動します。

見積もり書の金額だけを見るのではなく、「何にいくらかかっているのか」を理解することが、適正価格で工事を行うための第一歩です。

また、相見積もりで単価の比較を行い、補助金や火災保険の活用を検討することで、総額を大きく抑えることも可能です。

さらに、外壁と屋根を同時に施工して足場代を一回で済ませるなど、工事計画の立て方ひとつでコストに差が出ます。

正しい知識を持って見積もり内容を判断できれば、サイディングリフォームで後悔する可能性を大きく減らすことができます。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト