この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

外壁リフォームや新築住宅で人気の高いサイディングですが、実はその仕上がりや耐久性を左右するのは目に見えない下地構造にあります。

なかでも重要な役割を担うのが「胴縁(どうぶち)」です。

もし胴縁が正しく施工されていなければ、通気不足による結露や外壁の反り・浮きといったトラブルにつながるおそれもあります。

そこでこの記事では、サイディング下地における胴縁の基本的な役割から、素材の種類、施工のポイントまでをわかりやすく解説します。

外壁の構造を正しく理解することで、見えない部分から住宅の品質を守りましょう。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

サイディング下地の胴縁とは、外壁材であるサイディングを建物に固定するための細長い部材で、下地と外壁の間に取り付けられます。

胴縁の主な役割は、サイディングをしっかりと支えることに加え、壁内部に通気層を設けて湿気を逃がすことです。

日本のように湿度の高い環境では、胴縁による通気構造が壁内結露やカビ、腐食を防ぐうえで非常に重要になります。

一般的には厚み15〜18mm程度の木材や樹脂などが使われ、建物の構造や外壁材の種類に合わせて選定されます。

見えない部分ではありますが、胴縁が正しく施工されていないとサイディングの浮きや反り、雨漏りの原因にもなるため、外壁の耐久性を支える縁の下の力持ちといえる部材です。

サイディングの下地に使われる胴縁には、素材や構造によってさまざまな種類があります。

主に木製・樹脂製があり、それぞれ耐久性やコスト、施工性が異なります。

ここでは、住宅で多く採用される木胴縁と樹脂胴縁を中心に、その特徴と選び方のポイントを詳しく見ていきましょう。

木胴縁は、もっとも一般的に使用されている胴縁で、杉や桧などの木材を細長く加工した部材です。

厚みは15〜18mm、幅は30〜45mm程度が標準で、木造住宅の下地として多く採用されています。

最大の特徴は加工のしやすさで、のこぎりや電動工具で簡単に切断・調整できるため、複雑な外壁形状や開口部まわりにも柔軟に対応できます。

また、材料費が比較的安価で入手しやすいのも魅力です。

一方で、木は湿気に弱く、含水率が高いまま施工すると反りや腐食の原因になります。

そのため、防腐・防蟻処理が施された乾燥材を選ぶことが大切です。

適切に施工された木胴縁は、十分な強度と耐久性を発揮し、通気性にも優れた外壁構造を実現します。

樹脂胴縁は、ポリプロピレンや塩化ビニルなどの樹脂素材で作られた胴縁で、木材の弱点を補う耐久性の高い部材です。

腐食やシロアリ被害の心配がなく、湿気の多い地域や沿岸部などでも長期間安定した性能を保てるのが大きな特徴です。

軽量で反りや割れが少ないため、施工時の精度が高く仕上がりも美しくなります。

一方で、木製よりも材料費が高く、熱変形しやすい点には注意が必要です。

総合的に見ると、樹脂胴縁はメンテナンス性と耐久性を重視する住宅に最適で、特に高気密・高断熱住宅や湿潤地域での採用が増えています。

外壁の仕上がりや耐久性を大きく左右するのが、胴縁の「方向」「間隔」「構造」の取り方です。

通気層の確保やサイディングの張り方向に合わせた設計を誤ると、結露や外壁の浮きといったトラブルにつながることもあります。

そこでここからは、縦胴縁と横胴縁の違い、直張り工法との比較、胴縁間隔(ピッチ)の目安など、施工の基本を整理して解説します。

胴縁には「縦胴縁」と「横胴縁」の2種類があり、サイディングの張り方向によって使い分けます。

一般的に横張りのサイディングには縦胴縁、縦張りのサイディングには横胴縁を使用します。

縦胴縁は外壁内部に縦方向の通気層をつくるため、空気が下から上へと流れ湿気や熱を効率的に排出できます。

そのため、現在の住宅では縦胴縁を用いた通気工法が主流です。

一方で、横胴縁は縦張りデザインのサイディングに対応しますが、通気層が遮断されやすく、内部に湿気がこもるリスクがあります。

胴縁を使わず、防水紙の上に直接サイディングを貼り付ける施工方法を「直張り工法」と呼びます。

かつては主流でしたが、現在では壁内結露や外壁の膨れ・剥がれなどの不具合が多発するため、ほとんど採用されていません。

直張り工法ではサイディングの裏面に空気層がないため、湿気が逃げず、内部結露を起こしやすい構造です。

一方、胴縁を設ける「通気工法」では、外壁と防水紙の間に15〜18mm程度の空間を確保し、空気の流れをつくることで湿気を外部へ排出します。

結果として、外壁材や下地の劣化を防ぎ、住宅の耐久性を大幅に向上させます。

胴縁の間隔(ピッチ)は、外壁の強度や見た目の美しさを左右する重要なポイントです。

一般的な木造住宅では455mmまたは606mmが標準的なピッチで、この間隔は柱や間柱の配置と揃えることでサイディングの固定強度を均一に保つ目的があります。

間隔が広すぎるとサイディングがたわんだり、ビスの保持力が低下して外壁の浮きや割れの原因となるため、メーカー指定のピッチを厳守することが重要です。

さらに、固定には錆びにくいステンレス製ビスを使用し、均一な間隔で確実に取り付けることが耐久性を高めるポイントです。

この記事のまとめ!

- 胴縁は外壁の通気と固定を担う重要部材

- 木胴縁は安価で施工しやすい

- 樹脂胴縁は腐らず高耐久

- 張り方向で縦横を使い分ける

- 正確な施工が外壁を長持ちさせる

サイディング下地の胴縁は、外壁の通気・防水・耐久性を支える重要な構成要素です。

胴縁を設けることで通気層が生まれ、内部の湿気や熱を効率よく逃がせるため、結露やカビの発生を防ぎ、外壁の寿命を延ばすことができます。

木胴縁はコストと施工性に優れ、樹脂胴縁は腐食に強くメンテナンス性が高いなど、素材によって特徴が異なるため、住宅の構造や地域環境に合わせた選定が大切です。

また、縦胴縁と横胴縁の方向やピッチの精度も、通気性能と仕上がりを左右します。

見えない部分だからこそ、胴縁の正しい施工が外壁全体の品質を左右することを理解し、信頼できる施工業者に依頼することが長持ちする住まいづくりのポイントとなります。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

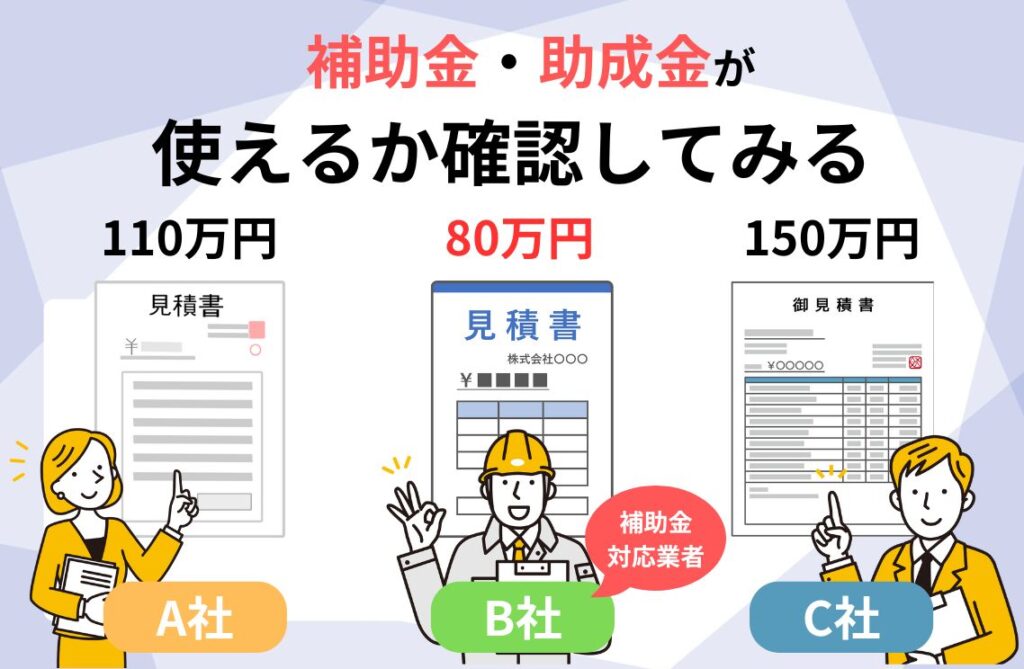

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト