この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

近年、住宅の外壁材として金属サイディングが注目を集めています。

軽量で施工しやすく、耐久性・耐候性に優れているため、多くの住宅や建物に採用されています。

しかし、正しい施工方法を理解しないと、雨漏りや断熱性能の低下などのトラブルにつながることもあります。

本記事では、金属サイディングの施工方法と注意点について詳しく解説します。

適切な施工方法を学び、美しく長持ちする外壁を実現しましょう。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

金属サイディングを施工する際、正しい手順を守ることが耐久性や美観を維持するために重要です。

特に下地処理の精度や施工方法の選択、防水対策が適切に行われていないと、雨漏りや外壁の浮き・歪みといった問題が発生する可能性があります。

本章では、施工前に押さえておくべきポイントを詳しく解説し、安全で長持ちする外壁を実現するための知識を紹介します。

金属サイディングの施工において、下地処理は仕上がりの美しさや耐久性を左右する重要な工程です。

まず、壁面の凹凸を確認し、必要に応じて不陸調整の補修を行います。

その後、通気層を確保するために胴縁を設置し、湿気による劣化を防ぎます。

さらに、防水シート(透湿防水シート)を施工し雨水の侵入を防ぐことも必要不可欠です。

これらの作業を適切に行うことで、サイディングの浮きや歪みを防ぎ、長期間にわたる耐候性を確保できます。

金属サイディングには、縦張りと横張りの2つの施工方法があり、それぞれの特徴を理解し適切に選ぶことが重要です。

縦張りは水切れが良く雨仕舞いに優れる一方、施工には知識や技術が求められます。

横張りは施工が比較的容易でデザインのバリエーションも豊富ですが、継ぎ目の防水処理を慎重に行う必要があります。

建物の構造やデザイン、気候条件を考慮し、最適な施工方法を選択することが、耐久性と美観の向上につながります。

窓やドアなどの開口部は、雨水が侵入しやすい箇所のため、特に防水処理を徹底する必要があります。

まず、専用の役物(見切り材、水切りなど)を適切に設置し、サイディング本体との隙間を最小限に抑えます。さらに、継ぎ目には防水テープやコーキングを使用し、水の浸入を防ぎます。

施工時には雨仕舞いを意識しながら、メーカーの施工マニュアルに沿った方法を徹底することが大切です。

適切な防水処理により、長期間安心して住める外壁を実現できます。

金属サイディングの施工には、適切な準備と正確な取り付けが求められます。

特に必要な工具や材料の選定、下地の調整、サイディング本体の固定方法など、各工程を丁寧に行うことが仕上がりの品質を左右します。

本章では、施工に必要な準備から、実際の取り付け手順までを詳しく解説し、初心者でも理解しやすいようにポイントを押さえて説明します。

金属サイディングの施工には、専用の工具と適切な材料が不可欠です。

主な工具として、電動ドライバー、金属用カットソー、水平器、メジャー、コーキングガンなどが挙げられます。

材料には、金属サイディング本体、胴縁、防水シート、スターター金具、見切り材、ビス、コーキング材などが必要です。

これらを事前に準備し、施工時に不足しないよう計画的に用意することが重要です。

適切な工具と材料を使用することで、精度の高い施工が可能になります。

下地の準備は、金属サイディングの仕上がりや耐久性を左右する重要な工程です。

まず、既存の外壁や下地の凹凸を確認し、必要に応じて補修を行います。

次に通気層の確保や防水対策のために、胴縁の設置や防水シートの施工を計画的に実施します。

しっかりとした下地の準備が、長持ちする美しい外壁を実現する鍵となります。

防水シートの貼り方

防水シート(透湿防水シート)の施工は、外壁内部への雨水の侵入を防ぐ重要な工程です。

基本的に下から上へ順番に貼り、100mm以上の重ね代を確保して防水性を高めます。

シートの端は胴縁でしっかり固定し、シワやたるみが出ないようにピンと張ることがポイントです。

また、開口部や継ぎ目には防水テープを使用して補強し、水が入り込まないように処理します。

適切な貼り方をすることで、雨水の浸入を防ぎ、建物の耐久性を向上させることができます。

胴縁の設置

胴縁の設置は通気層を確保し、サイディングの固定強度を高める重要な工程です。

縦張りの場合は横胴縁、横張りの場合は縦胴縁を設置し、適切な通気経路を確保します。

胴縁の間隔は300〜450mmを目安に均等に配置し、水平・垂直が正しく取れているか水平器を使用して確認しながら施工します。

また、雨水が溜まらないように適切な隙間を確保し、通気を妨げないように注意することが大切です。

正しく胴縁を施工することで、耐久性の高い外壁が完成します。

金属サイディングの取り付けは、正しい手順で施工することで耐久性と美観を維持できます。

まず、スターター金具を水平に設置し、その上にサイディング本体をはめ込みながら固定します。

1枚ごとに水平器を使用してズレがないか確認し、確実にビスで固定することが重要です。

端部やコーナー部分には専用の役物を使用し、美しく仕上げます。

最後にシーリング処理を行い防水性を高めることで、外壁の耐久性を向上させることができます。

スターター金具を設置

スターター金具は、金属サイディングを正しく施工するための基準となる重要な部材です。

まず、建物の基礎部分に沿って、水平に取り付けることがポイントです。

水平器を使用し、わずかな傾きも修正しながら施工します。

スターター金具が水平でないと、サイディング本体のズレや歪みの原因になります。

また、固定ビスは適切な間隔(150〜300mm)で確実に打ち込むことが大切です。

サイディング本体の取り付け

サイディング本体は、スターター金具にしっかりとはめ込み上部をビスで固定します。

1枚ごとに水平や垂直を確認しながら作業を進めることが重要です。

強風や地震の影響を受けにくくするためにも、メーカーの施工マニュアルに従い適切な間隔で固定しましょう。

端部やコーナーの処理

サイディングの端部やコーナーは、専用の役物を使用して美しく仕上げることが大切です。

特にコーナー部分は外観に大きく影響するため、見切り材やコーナーカバーを適切に取り付ける必要があります。

固定時にはビスの位置を均一にし、外観を損なわないよう注意します。

また、端部は水の侵入を防ぐために防水テープやコーキングでしっかり処理を行います。

シーリング処理

シーリング処理は、サイディングの継ぎ目や役物の接合部に防水性を確保するための重要な工程です。

シーリング材を塗布する前に、プライマーを塗って密着性を向上させます。

施工時は適量のシーリング材を充填し、ヘラで均一にならすことがポイントです。

特に窓廻りや開口部のシーリング処理は雨水が侵入しやすいため、確実に施工することが求められます。

適切なシーリング処理を行うことで、雨漏りを防ぎ、外壁の長寿命化につながります。

この記事のまとめ!

- 下地処理をしっかり行う

- 施工方法(縦張り・横張り)を適切に選ぶ

- 窓廻りや端部の防水処理を確実に行う

- 施工マニュアルを確認し、正しい方法で取り付ける

金属サイディングの施工は、適切な下地処理と正しい手順を守ることで、高い耐久性と美観を維持できます。

メーカーごとの施工マニュアル(ニチハ・ケイミューなど)を事前に確認し、それに沿って作業を進めることが重要です。

DIYでの施工も可能ですが、不安がある場合は専門業者に依頼するのが安全でしょう。

適切な施工で、美しく長持ちする外壁を実現しましょう!

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

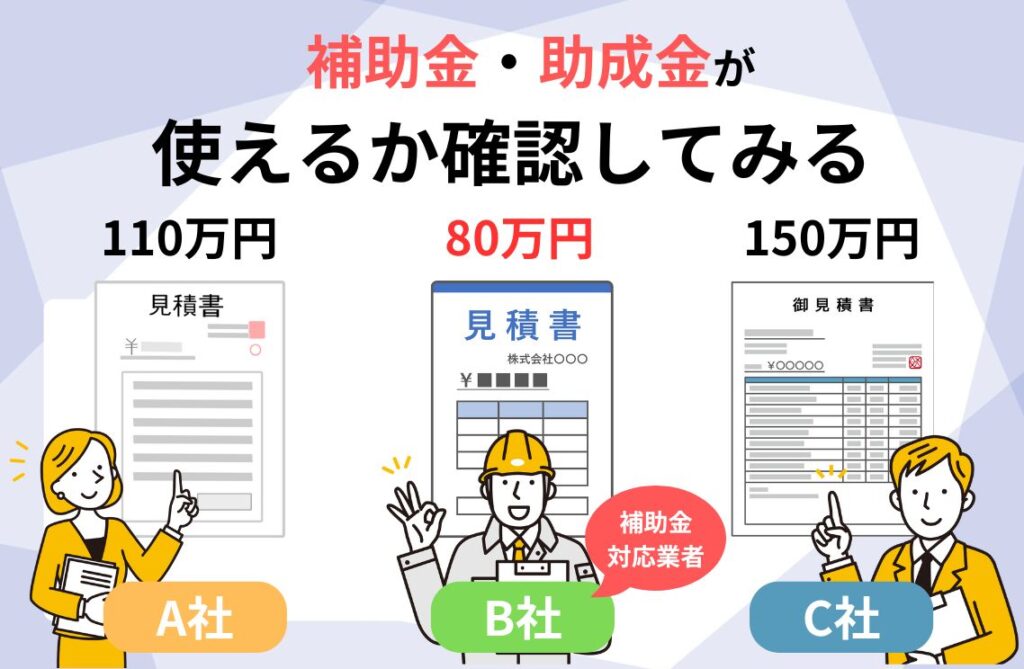

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト