この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

外壁のリフォームやメンテナンスを検討している方にとって、外壁サイディングのDIYは魅力的な選択肢の一つです。

見た目の改善や耐久性の向上が図れるだけでなく、業者に依頼するよりも費用を抑えられる可能性があります。

この記事では、外壁サイディングをDIYで施工するメリットから、必要な道具・材料、具体的な貼り方の手順、さらには作業時の注意点までを徹底的に解説していきます。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

外壁の張り替えといえば、専門業者に依頼するのが一般的ですが、実はDIYでも挑戦できるケースがあります。

コストを抑えられるだけでなく、自分のペースで作業できることも大きな魅力です。

この章では、外壁サイディングをDIYすることで得られる具体的なメリットを詳しく紹介します。

外壁サイディングをDIYで行う最大のメリットは、工事費用を大幅に削減できる点です。

業者に依頼した場合、材料費に加えて人件費や諸経費がかかりますが、自分で施工すればその分の費用を抑えられます。

とくに部分的な張り替えであれば、最低限の材料と工具で済むこともあり、数万円単位で節約できることも。

とはいえ、適切な道具の購入や安全対策に必要な費用は見積もっておくことが大切です。

事前にしっかりと予算を立てて取り組みましょう。

自分の手で住まいの外壁を整えることは、大きな達成感をもたらします。

DIYならではの「手間をかけたぶんだけ仕上がりに愛着が湧く」という魅力があり、完成したときの満足感は特別です。

また、家族と協力して作業することで、思い出としても残る体験になるでしょう。

手作業でコツコツと進める中で、建物への理解が深まり、今後のメンテナンスにも役立つ知識が自然と身につきます。

単なる「節約」だけではない価値が、DIYには詰まっているともいえます。

DIYであれば、施工スケジュールを自分のペースで調整できるのも大きな利点です。

業者に依頼する場合は工期が決まっており、天候や混雑状況によっては希望の時期に工事ができないこともあります。

その点、DIYなら休日や空き時間を活用して、無理なく少しずつ作業を進めることが可能です。

特に部分補修などの小規模な作業では、まとまった時間が取りにくい方にも適しています。

自分の都合に合わせて進められる自由度の高さは、DIYならではの魅力といえるでしょう。

DIYで外壁サイディングを施工するには、正しい道具と材料を揃えることが不可欠です。

プロのような仕上がりを目指すには、基本的な工具から専門的な資材まで、いくつかのアイテムを準備しておく必要があります。

この章では、DIYに必要な道具と材料を一覧でわかりやすく解説します。

外壁サイディングのDIYには、正確かつ安全に作業を進めるための基本的な道具が必要です。

主なものとして、サイディング材を切断するためのチップソーカッター、ビス留め用のインパクトドライバー、水準を確認する水平器、計測用メジャー、防水処理に使うコーキングガンなどが挙げられます。

また、高所での作業が想定される場合は、脚立や足場も不可欠です。

これらの道具を揃えておくことで、作業効率が向上し、仕上がりの精度にも大きく影響します。

DIYでサイディングを施工する際には、外壁材だけでなく周辺部材も含めた複数の材料が必要です。

主役となるサイディングボードのほか、下地に使う胴縁(木材または金属)、防水シート、留め付け用のビス、防水処理用のコーキング剤などが一般的です。

また、コーキングの仕上がりを整えるためのヘラや、目地材(バックアップ材)も忘れずに準備しましょう。

施工範囲に応じて必要な量を計算し、余裕を持って手配することが大切です。

必要な道具や材料は、ホームセンターや建材専門店、あるいはインターネット通販で購入できます。

ホームセンターでは実物を確認しながら選べるため初心者にも安心ですし、店舗によってはスタッフに相談することも可能です。

一方、ネット通販では種類が豊富で価格も比較しやすく、大量購入にも適しています。

特に大判のサイディング材などは、配送サービスのある通販サイトを利用すると便利です。

購入先の特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

実際に外壁サイディングをDIYで貼るには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?

初心者の方でも失敗しないためには、作業の流れをしっかりと理解することが大切です。

この章では、下地の準備からサイディングの取り付け、仕上げまでの基本的な手順を、ステップごとに詳しく解説します。

まずは既存の外壁の状態を確認します。

ひび割れや腐食、カビなどが見られる場合は、必ず補修してから次の工程に進みましょう。

下地が劣化したまま施工すると、仕上がりや耐久性に悪影響を及ぼします。

この工程は見た目よりも大切で、仕上がりの質を大きく左右します。

下地の傷みや不陸(凹凸)を確認し、必要に応じて補修や調整を行います。

その後、防水シートを全面に張り付けていきます。

防水シートは、建物内部への雨水侵入を防ぐ重要な役割を果たします。上下の重ね幅や、窓まわり・端部の処理にも注意が必要です。

しっかり固定し、破れやたるみがないように丁寧に施工しましょう。

防水シートの上に、縦または横方向に「胴縁(どうぶち)」を取り付けます。

これはサイディング材と外壁との間に通気層を確保するための下地材で、建物内部の結露や湿気対策にも効果的です。

木製または金属製の胴縁を、適切なピッチ(間隔)で、水平や垂直を確認しながら取り付けていきます。

ここでの精度がサイディングの美しい仕上がりに直結するため、慎重に作業を行いましょう。

次に、サイディング材を必要な寸法にカットし、胴縁にビスで固定していきます。

カットにはチップソーカッターなどを使用し、端部の処理には特に注意が必要です。

張る際は、水平方向を意識しながら、下から上へと順に貼っていくのが基本です。

ビスの打ち込みすぎや、打ち込み位置のずれにも注意して、丁寧に施工を進めましょう。

すべてのサイディング材を貼り終えたら、目地やサッシ周りなどの隙間にコーキングを施します。

事前にプライマーを塗布し、コーキング材を充填したあと、ヘラで均一にならして仕上げます。

気温や湿度によって硬化時間が変わるため、施工後は十分に乾燥させることが大切です。

この段階での丁寧な処理が、雨水の侵入や経年劣化を防ぎます。

最後に、現場全体の清掃と仕上がりの点検を行います。

ビスの締め忘れやコーキングのムラ、サイディング材の浮きなどがないかをしっかり確認しましょう。

また、使用した道具のメンテナンスや、ゴミ・端材の処分もこのタイミングで行います。

すべての工程が終わった後で、遠目から全体をチェックすることで、外観のバランスや施工ミスにも気づきやすくなります。

外壁サイディングのDIYはやりがいのある作業ですが、正しい知識がなければ思わぬトラブルや施工不良を招くこともあります。

特に防水処理や通気層の確保など、重要なポイントを見落とすと、後々大きな修繕が必要になることも。

この章では、DIYでサイディングを施工する際に注意すべき点や、よくある失敗例を紹介します。

外壁サイディングの施工では、2階部分や軒下など高所での作業が必要になることがあります。

脚立だけで対応しようとするとバランスを崩しやすく、転倒・転落のリスクが非常に高まります。

そのため、安全を確保するためには、しっかりとした足場の設置が欠かせません。

DIYであっても、仮設足場のレンタルを活用することで、安定した姿勢で作業ができ工具の持ち運びや精度の高い施工が可能になります。

外壁サイディングのDIYでは、重い材料を運んだり、高所での取り付け作業を行ったりと、危険を伴う作業が多く含まれます。

そのため、一人での作業は避け、必ず補助者と一緒に行うことが基本です。

また、ヘルメットや滑り止め付きの作業靴、軍手の着用など、安全装備も万全に整えましょう。

万が一の事故に備えて、家族や周囲に作業を知らせておくことも大切です。

楽しく、そして安全にDIYを進めるためには、事前の準備と慎重な行動が欠かせません。

この記事のまとめ!

- DIYはコスト削減や達成感が得られるのが大きなメリット

- 作業には丸ノコやインパクトドライバー、防水シートなど専用の道具と材料が必要

- 高所作業では足場の設置が必須

- 安全装備と複数人での作業が重要

外壁サイディングのDIYは、コストを抑えつつ自分の手で住まいを整えるやりがいのある作業です。

正しい手順と道具をそろえ、安全対策を徹底すれば、初心者でも挑戦可能です。

ただし、高所作業や防水処理には十分な注意が必要なため、無理のない範囲で計画的に進めましょう。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

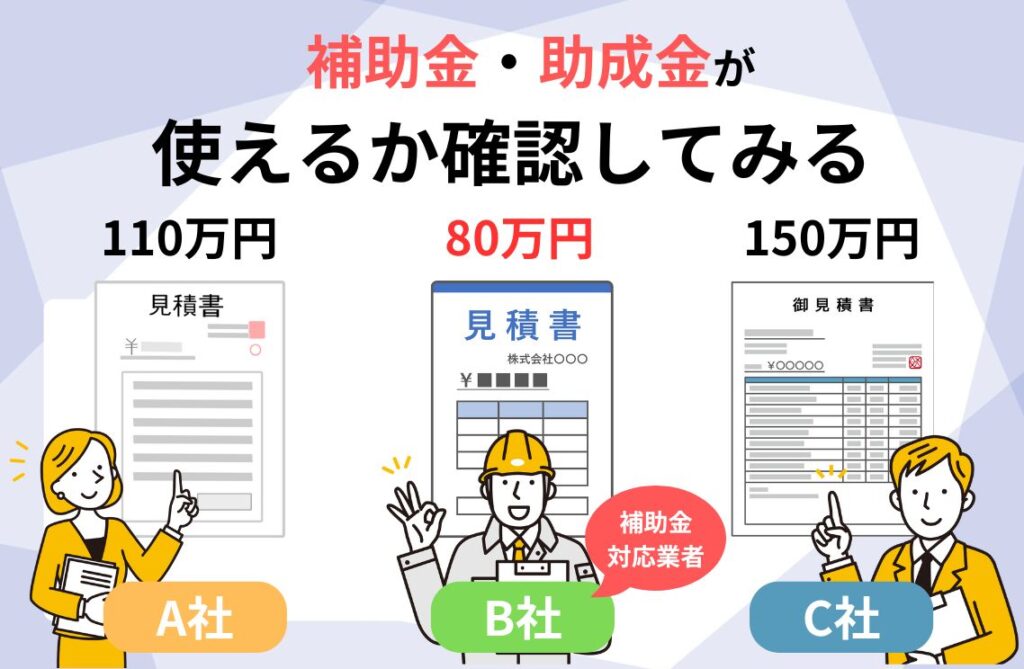

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト