この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

屋上やバルコニーなどの防水改修を検討する際、「既存の防水層を撤去せずに上から新しい防水層を施工できないか」と考える方も多いのではないでしょうか。

そうしたニーズに応えるのが「かぶせ工法(カバー工法)」です。

中でも、耐久性・耐候性に優れる塩ビシート防水は、改修向きの防水材として高い評価を得ています。

この記事では、塩ビシート防水のかぶせ工法における施工手順や注意点、実際に起こりやすいトラブル事例について、専門的な知見に基づきわかりやすく解説します。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

かぶせ工法とは、既存の防水層を撤去せずに、その上に新たな防水材を重ねて施工する改修方法です。

正式には「カバー工法」とも呼ばれ、特に屋上の改修工事で広く採用されています。

塩ビシートは、耐紫外線性や耐候性に優れており、長期間にわたって高い防水性能を維持できる材料です。

加えて、熱風溶着による接合が可能なため、継ぎ目の水密性も非常に高く、信頼性のある防水層を形成できます。

このような特性を活かし、塩ビシートを用いたかぶせ工法では、「絶縁工法」や「通気緩衝工法」などの方式を使って、下地と新しい防水層を絶縁し、膨れや浮きを防ぎながら施工します。

これにより、撤去の手間や廃材処理費用を削減しつつ、工期の短縮も可能になります。

塩ビシート防水のかぶせ工法では、施工方法として「絶縁工法」が多く採用されています。

この工法は、既存の防水層と新しい塩ビシート防水層との間に絶縁層を設けることで、下地の影響を最小限に抑えるというものです。

既存防水層に水分が残っている場合や、下地の状態が不安定な場合に有効です。

ここでは、絶縁工法による施工手順を実際の現場で行われている流れに沿って、順を追ってわかりやすく解説します。

まずは、施工対象となる既存防水層の状態を入念に調査します。

膨れ、浮き、破断、漏水跡などの劣化がないかを打診や目視で確認し、内部に水分が滞留していないかもチェックします。

この段階で見落としがあると、後の工程で膨れや溶着不良といった問題につながるため、非常に重要な工程です。

状態が悪い場合には、かぶせ工法が適さないと判断されることもあります。

下地と塩ビシート防水層を物理的に切り離すため、絶縁シートを全面に敷設します。

これは、既存防水層の状況に新規の防水層が影響を受けないために施工します。

このとき、通気層の空気抜きとして脱気筒の設置も忘れてはなりません。

塩ビシートを固定するために、金属製のディスクを所定のピッチで下地に設置します。

一般的には300~450mm間隔で配置されますが、建物の立地条件や風圧力の影響を考慮して設計されることが基本です。

この工程ではアンカー打設による下地の破損や、既存層への損傷が発生しないように注意する必要があります。

アンカー設置後、塩ビシートを所定の位置に広げて仮置きします。

継ぎ目となるジョイント部分は、後の溶着作業のために100mm程度の重ね幅を確保します。

この段階では、シワやたるみがないかを確認しながら慎重に敷設することがポイントです。

ディスクを設置した箇所ではシート表面から熱風を加えて、ディスクと塩ビシートを溶着させます。

圧着ローラーを使って密着させることで、防水層としての強度を高めます。

施工後は、ディスク位置をすべて目視と手触りで確認する必要があります。

塩ビシート同士の接合部は、熱風溶着機を用いて加熱し、ローラーで圧着することで一体化します。

加熱温度は約300℃、溶着幅は30mm以上が目安とされます。

接合部の品質が防水性能に直結するため、溶着温度・時間・圧力の管理が非常に重要です。

すべての工程が完了したら、ジョイント部・端部・立上りなどの接合状態を検査します。

必要に応じて、通気層の排気確認や水張試験を実施し、防水性能の確認を行います。

不具合が発見された場合には、該当箇所を再加熱・再圧着するなどの是正処置を施します。

塩ビシート防水のかぶせ工法は、工期短縮や廃材削減といった多くのメリットがある一方で、施工ミスや管理不足によりトラブルが発生するケースもあります。

施工手順の省略や不適切な処理が原因で漏水や膨れなどの問題が起きやすく、最悪の場合は再施工が必要になることもあります。

本章では、実際の現場で報告されている代表的な3つのトラブル事例を取り上げ、それぞれの原因と対策について詳しく解説します。

塩ビシート防水のかぶせ工法では、シート同士の重ね部分を熱風溶着で接合しますが、この作業が不完全だと漏水リスクが高まります。

特に冬場など気温が低い時期は、熱風の温度が下がりやすく、十分な溶着ができないケースがあります。

また、施工者の経験不足やローラーによる圧着不足も原因となりやすいです。

こうした溶着不良は見た目では分かりにくく、施工後しばらくしてから漏水が発生することもあります。

トラブルを防ぐには、メーカー指定の温度・速度・圧力を守るとともに、施工後の目視検査と手押し確認を徹底することが重要です。

かぶせ工法では、既存防水層の上に新しい防水層を重ねるため、下地に残った湿気や水分が逃げ場を失い、防水層の「膨れ」や「浮き」として表面化することがあります。

これは特に、絶縁工法や通気緩衝工法で脱気筒を正しく設置しなかった場合に起きやすく、見た目の異常だけでなく、塩ビシートの破断や剥離につながる重大なトラブルです。

また、通気層の接続不良や緩衝材の密着不足も原因となるため、使用資材の適合性と施工精度の両面から注意が必要です。

事前の下地調査と適切な通気設計が膨れ防止の鍵となります。

塩ビシート防水では、平場だけでなく端部や立上り部分の施工精度が防水性能を左右します。

かぶせ工法において既存防水層が劣化している場合、端部の納まりが複雑化し、処理が甘くなると風でめくれたり、雨水の侵入口になったりするおそれがあります。

また、立上り高さが不十分だったり、金物押さえが適切に設置されていなかったりすると、強風時にシートが浮き上がることも。

こうした不具合は早期の漏水につながるため、300mm以上の立上り確保や二重止水処理、板金納めの丁寧な施工が必須です。

細部の施工管理を怠らないことが長寿命化のポイントとなります。

この記事のまとめ!

- 既存防水層を撤去せずに重ねる改修工法

- 屋根材によって費用やメンテナンス頻度が異なる

- 適用の可否判断と専門業者による確実な施工が、長期的な防水性能の維持につながる

塩ビシート防水のかぶせ工法は、既存防水層を活かして施工できるため、コストや工期を抑えつつ高い防水性能が得られる優れた改修方法です。

ただし、施工精度が求められるため、下地調査や溶着、端部処理を丁寧に行い、信頼できる専門業者に依頼することが大切です。

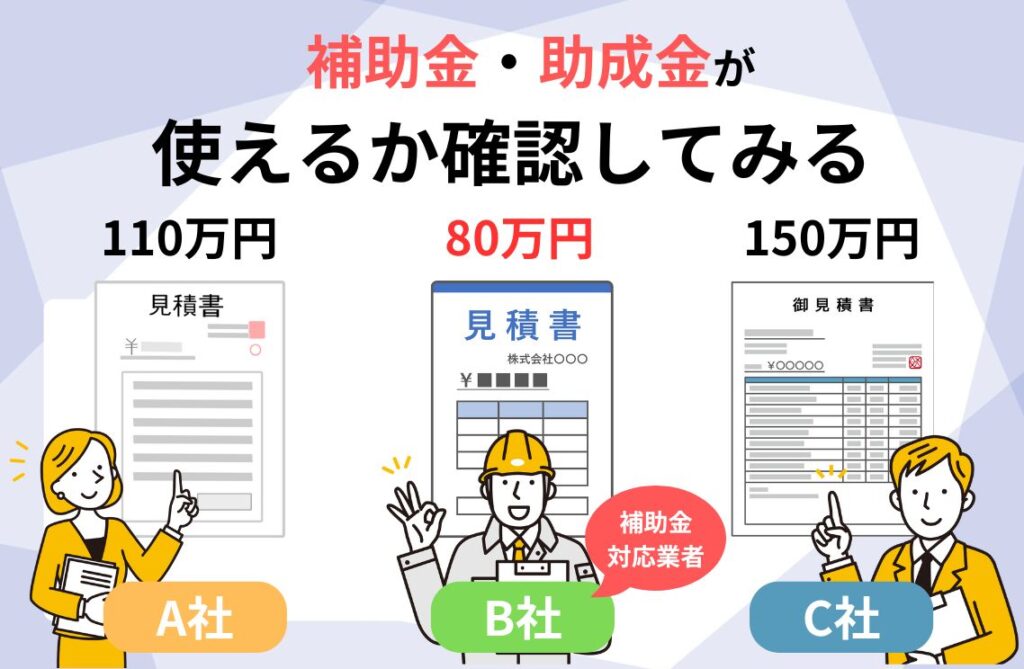

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト