この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

建物の防水対策として多くの現場で採用されている「シート防水」。

屋上やバルコニー、外壁などに幅広く使われていますが、耐用年数や劣化のタイミングが分からないまま放置されているケースも少なくありません。

この記事では、シート防水の種類ごとの寿命やメンテナンスポイント、耐用年数を延ばすための具体的な対策まで詳しく解説します。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

シート防水の寿命は、使用する素材や施工方法、気候条件などによって異なります。

ここでは、一般的な耐用年数の目安や、税務上での耐用年数の扱いについて解説します。

資産管理や修繕計画を立てるうえでの基本知識として、まずはこの章で耐用年数の全体像を把握しましょう。

シート防水の耐用年数は、おおよそ10〜20年が目安とされています。

素材によって差があり、塩化ビニル樹脂系(塩ビ)シートは15〜20年程度、加硫ゴム系シートは10〜15年程度とされています。

ただしこれは理想的な環境下での想定であり、紫外線や雨風、積雪の影響を強く受ける場所では劣化が早まることもあります。

また、施工不良や下地の不具合、排水不良などがあると、耐用年数より早く防水層の性能が低下するケースも少なくありません。

そのため、定期点検や適切な補修が耐久性を保つ鍵となります。

長期的な防水性能を維持するには、素材の特性を理解し、計画的な維持管理を行うことが大切です。

シート防水を含む防水工事は、税務上では「建物附属設備」として扱われることが一般的です。

国税庁が定める「減価償却資産の耐用年数表」では、これらの設備の法定耐用年数は15年とされています。

この耐用年数は、実際の物理的な劣化ではなく、会計上の資産価値を減少させるための基準期間を示しています。

実際の防水層がそれ以上もつこともありますし、逆に施工不良などで10年未満で再施工が必要になる場合もあります。

修繕計画を立てる際は、法定耐用年数と実際の劣化速度の両面から判断することが重要です。

シート防水には塩ビシートや加硫ゴムシートなど複数の種類があり、それぞれに寿命や特性の違いがあります。

加えて、アスファルト防水やウレタン防水といった他の工法との比較も重要なポイントです。

この章では各素材の特性と耐用年数を詳しく解説します。

塩ビシート防水(塩化ビニル樹脂系シート)は、紫外線や熱、オゾンに対する耐性が高く、比較的長寿命な防水材として知られています。

耐用年数はおおむね15〜20年とされ、特に機械的固定工法によって施工された場合は下地の影響を受けにくく、劣化しにくい傾向にあります。

また、表面が滑らかで汚れが付きにくく、美観を長期間保ちやすい点も特徴です。

ただし、施工不良や定期的な点検の不足があると、浮きや剥がれ、シートの破断につながるため、長持ちさせるには丁寧な施工と保守管理が欠かせません。

加硫ゴムシート防水は、柔軟性に優れた防水材で、建物の伸縮や振動にも追従しやすいため、複雑な屋上形状や細かい部位の施工に適しています。

耐用年数は10〜15年程度とされ、塩ビシートよりやや短めです。

紫外線や高温に弱く、表層がひび割れやすい傾向があり、露出工法では劣化が早まることもあります。

また、密着工法での施工が主流なため、下地の状態や施工精度が仕上がりと耐久性に直結します。

定期的な点検と、初期不良の早期発見が長持ちのカギとなります。

アスファルト防水は、伝統的な防水工法の一つで、15〜25年程度の耐用年数が期待される高耐久な工法です。

熱工法やトーチ工法で施工され、積層構造によって優れた防水性能を発揮します。

一方、施工に時間と手間がかかるため、工期やコストが増える傾向にあります。

対して、シート防水は軽量で工期が短く、特に大規模修繕や改修工事では省力化が図れる点が魅力です。

建物の規模、立地、予算に応じて、両者を適切に使い分けることが重要です。

ウレタン防水は、液体状の材料を現場で塗布して硬化させる工法で、複雑な形状や端部への追従性に優れています。

耐用年数はおよそ10〜15年とされ、塗膜の厚みによって性能が変わるため、職人の技術力に仕上がりが左右されやすい特徴があります。

シート防水と比べると、ウレタンはつなぎ目がなく美観に優れますが、施工不良による膨れや剥離のリスクが高いのが難点です。

また、既存シート防水の上にウレタンを重ね塗りする改修も可能ですが、下地の状態を見極める技術が必要です。

同じ素材を使っていても、設置環境や施工状況、メンテナンスの有無によって防水層の寿命は大きく変わります。

この章では、紫外線や風雨といった自然環境の影響から、下地の状態、施工不良、点検不足まで、耐用年数を短くしてしまう要因を整理しながら解説します。

シート防水は屋外で使用されることが多く、紫外線や風雨、気温の変化など自然環境からの影響を常に受けています。

紫外線はシート表面の劣化を進行させ、硬化・収縮・ひび割れの原因になります。

夏場の高温や冬場の寒暖差も劣化を促進し、熱による膨張・収縮が繰り返されることで接合部や端部に不具合が発生しやすくなります。

また、豪雨や積雪による水溜まりや凍結は、シートの浮きや破れを引き起こすリスクを高めます。

こうした気象条件は耐用年数を短縮する主な要因となるため、地域特性を踏まえた対策と定期点検が大切です。

シート防水の寿命を大きく左右するのが、施工時の下地状態とその仕上がり精度です。

下地が十分に乾燥していなかったり、平滑でなかったりすると、シートが正しく密着せず、早期に浮き・膨れ・剥がれなどの不具合が発生します。

また、端部の処理やシート同士の接合部の仕上げが不十分であると、そこから雨水が侵入し、内部で劣化が進行してしまいます。

とくに密着工法では下地の状態が直接耐久性に影響するため、施工前の下地調整が重要です。

信頼できる施工業者による確実な作業が、長持ちの鍵となります。

どれほど高性能な防水材を使用しても、適切なメンテナンスを怠れば本来の耐用年数より早く劣化が進みます。

排水口のつまりによる水溜まりや、浮き・ひび割れ・端部の剥がれなどの初期症状を放置すると、防水層の内部に水が侵入し、補修では済まない全面改修が必要になることもあります。

定期的な点検と清掃、早期補修がシート防水を長持ちさせる基本であり、維持管理計画の中にしっかりと組み込むことが大切です。

防水層の耐用年数は「適切な対応」によって延ばすことができます。

施工時の業者選びや工法の選定、そして施工後の保証体制など、長期的な保護を実現するための具体的な対策についてこの章で詳しく紹介します。

シート防水の耐用年数は、使用する材料の性能だけでなく、施工の品質によって大きく左右されます。

そのため、信頼できる施工業者を選ぶことが非常に重要です。

過去の施工実績や口コミ、第三者機関の認定資格(例:防水施工技能士、雨漏り診断士など)を確認すると安心です。

また、現地調査を丁寧に行い、建物の状態に応じた最適な提案をしてくれる業者は信頼性が高い傾向にあります。

安さだけで業者を選ぶと、施工不良による早期劣化や追加費用のリスクが生じやすくなるため注意が必要です。

シート防水の工法には「密着工法」と「機械的固定工法(絶縁工法)」の2つが代表的です。

密着工法は下地に直接接着するため、コストを抑えやすい反面、下地の状態に左右されやすく、膨れや剥がれが生じやすいデメリットもあります。

一方、機械固定工法は通気層を設けることで下地からの湿気を逃し、膨れを防ぐことができますが費用が高めです。

改修工事など既存防水層の上に施工する場合にも適しています。

建物の状況に合わせた工法を選定することが、防水層の長寿命化に直結します。

防水工事のトラブルは、施工後数年経ってから表面化することも多いため、施工保証やアフターサービスの有無とその内容を事前に確認することが重要です。

多くの業者では5〜10年の施工保証を設けていますが、保証の範囲や条件には差があるため、契約前に書面で確認しましょう。

また、定期点検の案内があるかどうか、トラブル発生時の対応スピードなどもチェックすべきポイントです。

信頼できる業者であれば、施工後も長く安心して建物の保全を任せることができます。

この記事のまとめ!

- シート防水の耐用年数は10〜20年で素材や環境によって異なる

- 塩ビシートは15〜20年、加硫ゴムシートは10〜15年が目安

- 紫外線や熱、施工不良、メンテナンス不足が劣化を早める原因になる

- 工法選定や信頼できる業者の選定、保証の有無が長持ちのポイント

- 適切な施工と定期点検によって耐用年数を最大限に延ばすことができる

シート防水の耐用年数は素材や施工条件によって異なりますが、適切な工法選定と信頼できる施工業者の技術、さらに定期的な点検やメンテナンスによって、寿命を延ばすことが可能です。

防水層を長持ちさせるには、劣化要因を理解し、早めの対応を心がけることが大切です。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

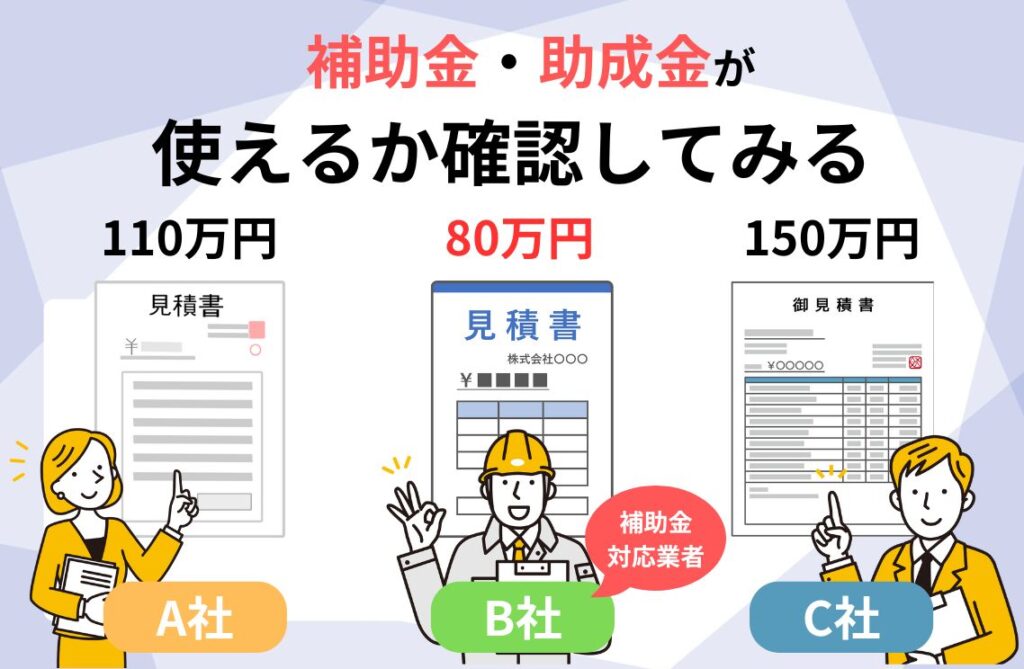

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト