この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

住宅の外壁材を選ぶ際に重視されるポイントとして、見た目のデザイン性や耐久性に加え、忘れてはならないのが「防火性能」です。

特に都市部や住宅が密集している地域では、隣家からの延焼リスクを防ぐために火に強い外壁材=防火サイディングが採用される傾向にあります。

防火サイディングは、耐久性・断熱性・遮音性などの機能面でも優れており、安心と快適性を兼ね備えています。

この記事では、防火サイディングの基本的な仕組みから、種類ごとの特徴、メリット・デメリットまでわかりやすく解説します。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

防火サイディングとは、火災時に燃え広がりを防ぐ性能を備えた外壁材のことです。

主な素材には、セメントを主成分とした窯業系や金属系などがあり、いずれも不燃性・耐久性・断熱性に優れているのが特徴です。

火災発生時には炎の侵入を抑え、延焼を防ぐことで家族や隣家を守る役割を果たします。

また、近年はデザイン性の高い製品も多く、住宅の外観を美しく保ちながら安全性を高められる外壁材として広く普及しています。

防火サイディングには、素材や構造によっていくつかの種類があります。

代表的なのは、セメント系の「窯業系」、金属板を使用した「金属系」、さらに木質や樹脂をベースに防火処理を施したタイプなどです。

それぞれに防火性能やデザイン性、重量、価格などの違いがあり、建物の立地や目的に合わせた選定が大切です。

ここでは、主な種類ごとの特徴を詳しく見ていきましょう。

窯業系防火サイディングは、セメントと繊維質を主原料として高温で焼き固めた外壁材で、最も普及しているタイプです。

素材自体が不燃性を持つため、防火・準防火地域でも安心して使用できるのが大きな特徴です。

表面には塗装やコーティングが施され、レンガ調・石積み調・木目調など多彩なデザインが選べます。

また、16mm厚の製品は防火性能が高く、遮音性や断熱性にも優れています。

一方で、重量があるため施工時に下地の精度が求められるほか、長期的には塗膜の劣化による再塗装が必要です。

耐火性・デザイン性・コストバランスの良さから、現在の住宅外壁では主流の防火サイディングとなっています。

金属系防火サイディングは、ガルバリウム鋼板などの金属板に断熱材を裏打ちした構造が特徴で、軽量かつ高い防火性能を備えています。

金属は燃えにくい素材のため、炎を直接受けても延焼しにくく、内部の断熱層が熱の伝導を抑えることで建物全体への被害を最小限に抑えます。

また、軽量で施工性が高く、建物への負担を軽減できる点もメリットです。

ただし、夏場の強い日差しでは表面温度が上がりやすく、断熱対策が重要になります。

耐久性と防火性を両立しつつ、デザイン性にも優れた外壁材として人気が高まっています。

樹脂系や木質系の防火サイディングは、自然素材や樹脂素材に防火処理を施したタイプで、ナチュラルな質感を保ちながらも一定の防火性能を確保できるのが特徴です。

木質系は、特殊な薬剤処理や難燃塗装によって燃えにくく加工されており、防火地域外の住宅で人気があります。

樹脂系は軽量で施工が容易なうえ、塩害や凍害にも強く海沿いや寒冷地にも適しています。

ただし、すべての製品が防火認定を受けているわけではないため、国土交通大臣の認定番号(例:PC030BE-9201など)を確認することが大切です。

デザイン性を重視しつつ、防火性能とのバランスを取りたい住宅に適した選択肢といえます。

防火サイディングの魅力は、火に強いだけではありません。

火災時の延焼を防ぐ安全性に加え、耐久性や断熱性、遮音性など住宅全体の快適性を高める機能も兼ね備えています。

また、デザインバリエーションも豊富で、外観の美しさと機能性を両立できる点も大きなメリットです。

ここでは、防火サイディングが持つ主な利点を解説します。

防火サイディングの最大の特徴は、その優れた防火性能にあります。

外壁材自体が不燃性または準不燃性の素材で構成されているため、火災が発生しても燃え広がりを防ぎ、延焼を最小限に抑えることができます。

また、火災時に外壁が崩れ落ちにくいため、避難や初期消火の時間を確保できることも重要なポイントです。

安全性と資産価値の両面で優れた外壁材といえるでしょう。

防火サイディングは、火に強いだけでなく、耐久性・断熱性・遮音性など外壁としての総合性能が非常に高いのが特徴です。

窯業系サイディングは厚みと重みがあるため遮音性に優れ、金属系サイディングは断熱材一体型構造により省エネ性を高めます。

また、表面には耐候性塗料やフッ素コートなどが施されており、紫外線や雨風にも強く、長期間美しい外観を保てます。

さらに、デザインの自由度も高く、タイル調や木目調などさまざまなテイストに対応可能です。

防火性に加えて住環境の快適性を向上させられる点が、他の外壁材にはない魅力といえるでしょう。

高い防火性能を誇る防火サイディングですが、万能というわけではありません。

素材によっては熱をため込みやすかったり、経年劣化による塗膜の再塗装が必要になったりと、注意すべき点もあります。

適切なメンテナンスを怠ると性能が低下することもあるため、事前にデメリットを理解しておくことが大切です。

ここでは、代表的な注意点を整理して解説します。

窯業系防火サイディングはセメントを主成分としているため、蓄熱性が高いという特徴があります。

日中に太陽光を受けると外壁が熱をため込みやすく、特に夏場の西面や南面では、外壁表面温度が高くなる傾向があります。

この熱が室内へ伝わることで冷房効率が下がる場合もあるため、断熱材や通気層をしっかり確保することが重要です。

また、色の濃い外壁は熱を吸収しやすく、塗膜の劣化を早める原因にもなります。

対策として、遮熱塗料の採用や庇の設置などが効果的です。

防火性とデザイン性に優れる一方で、熱環境への配慮を怠ると快適性を損なうことがあるため、設計段階での断熱計画を十分に検討することが大切です。

防火サイディングは耐久性が高い外壁材ですが、定期的なメンテナンスを怠ると性能が低下します。

特に窯業系サイディングは、表面を保護する塗膜が劣化すると防水性が失われ、雨水が内部に浸入してひび割れや剥離を引き起こすおそれがあります。

再塗装の目安はおおむね10〜15年程度で、環境条件によってはより早い時期に必要となることもあります。

また、サイディング同士の目地に充填されているシーリング材も経年で硬化・亀裂が発生するため、打ち替えが必要です。

防火性能を長期間維持するためには、塗装とシーリング補修を定期的に行うことが欠かせません。

美観を保ちながら住宅を守るうえで、メンテナンス計画を立てることが重要です。

防火サイディングを長く安全に使うためには、製品選びだけでなく、施工やメンテナンスまでを見据えた計画が重要です。

防火性能を維持するためには、適切な施工方法と定期的なメンテナンスが欠かせません。

また、認定を受けた製品を正しく扱える施工業者を選ぶこともポイントです。

ここでは、防火サイディングを採用する際に押さえておきたい注意点を紹介します。

防火サイディングを長く良い状態で保つためには、計画的なメンテナンスが欠かせません。

外壁は紫外線や雨風の影響を常に受けており、時間の経過とともに塗膜やシーリングが劣化していきます。

これを放置すると防火サイディング本来の性能が低下し、雨水の浸入やひび割れ、さらには下地の腐食につながるおそれがあります。

防火性能を長く維持するためにも、新築時からメンテナンス周期を見越した計画を立てることが重要です。

防火サイディングの性能を十分に発揮させるには、正しい施工技術を持つ業者を選ぶことが何より重要です。

防火認定を受けた製品であっても、施工方法を誤れば防火性能や耐久性が低下してしまいます。

下地の通気構法・コーキングの施工・ビス固定の精度などは、外壁全体の寿命を左右する大切なポイントです。

業者を選ぶ際は、防火サイディングの施工実績が豊富であるかを確認しましょう。

また、工事後のアフターサービスや定期点検体制が整っているかも重要な判断基準です。

価格の安さだけで選ばず、施工品質と信頼性を重視することが、長く安全な外壁を維持するためのポイントとなります。

この記事のまとめ!

- 防火サイディングは火災時の延焼を防ぐ外壁材

- 主な種類は窯業系・金属系・木質系で、それぞれ特徴が異なる

- 耐火性・断熱性・デザイン性を兼ね備えた高性能素材

- メンテナンスを怠ると防火性能が低下する点に注意

- 施工品質を重視することで長期的に安全性を確保できる

防火サイディングは、火災時の延焼を防ぎ、住宅の安全性を高める外壁材として非常に優れた性能を持っています。

特に防火・準防火地域では、建築基準法に適合したサイディングの使用が義務づけられており、安心して長く暮らすためには欠かせない存在です。

防火性だけでなく、耐久性・断熱性・遮音性といった外壁としての総合性能にも優れており、デザインの自由度も高い点が魅力です。

一方で、定期的な塗装やシーリング補修といったメンテナンスを怠ると性能が低下してしまうため、計画的な維持管理が必要です。

施工実績のある信頼できる業者に依頼し、適切なメンテナンスを行うことで、防火サイディングは美しさと安全性を長期間両立できる外壁材として力を発揮します。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

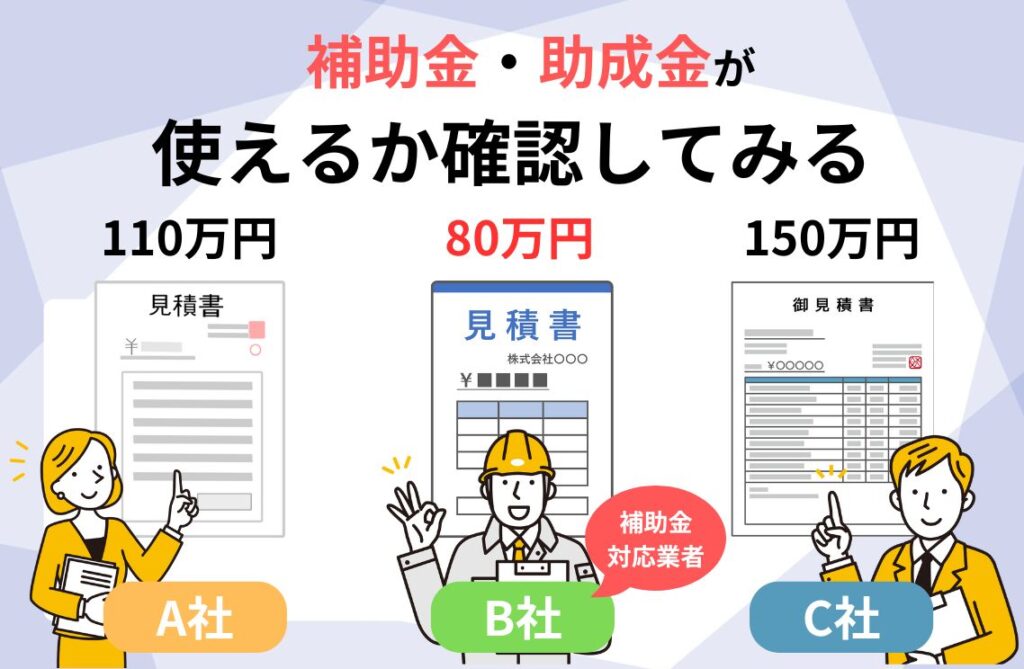

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト