この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

ベランダの防水が気になってきたけれど、業者に頼むと費用が高そう…。

そんなとき、「自分で防水塗料を塗れないだろうか」と考える方も多いのではないでしょうか。

実は軽度の劣化やトップコートの再塗装であれば、DIYでも十分に対応可能です。

ただし、適切な塗料選びや正しい施工手順を守らなければ、十分な防水効果を得られず、結果的にやり直しや雨漏りの原因になってしまうこともあるので注意が必要です。

この記事では、ベランダ防水塗料を自分で塗るために必要な知識を徹底解説します。

塗料の選び方からDIYの手順、注意点までわかりやすくご紹介しますので、初めての方でも安心してチャレンジできます。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

結論から言えば、ベランダの防水塗料は自分で塗ることが可能です。

特にトップコートの塗り替えや軽度な防水メンテナンスであれば、DIYでも十分に対応できます。

市販の簡易防水塗料を活用すれば、専用の道具を揃えるだけで作業を進められるのが魅力です。

ただし、既存の防水層が劣化している場合や雨漏りが起きている場合は注意が必要です。

こうしたケースでは下地処理や防水工事が専門的になるため、DIYでは十分な効果が得られない恐れがあります。

したがって、「軽度な劣化なら自分で可能」「劣化が激しい場合は業者に依頼が無難」という判断が基本となります。

自分でベランダの防水塗料を塗る場合、費用を抑えられる反面、施工ミスや耐久性の不安といったリスクも伴います。

DIYを始める前に、メリットとデメリットの両方を正しく理解しておくことは非常に重要です。

この章では、費用面・施工面・仕上がり面の観点から、自分で塗装する際に考えられる良い点と注意すべき点をわかりやすく解説します。

ベランダの防水塗料を自分で塗る最大のメリットは、費用を大きく抑えられる点です。

業者に依頼する場合、施工費を含めて10万円以上かかるケースが一般的ですが、DIYなら塗料と道具代だけで済むため、5万円以下に抑えることも可能です。

また、作業日程を自分のペースで決められる自由さも魅力です。

天気の良い日を選んで施工できるため、予定を調整しやすいのが嬉しいポイントといえます。

また、自分の手で仕上げることで達成感が得られるのもDIYならではの良さです。

防水塗装はやや専門的な作業ですが、軽微な劣化補修やトップコート塗り替え程度なら、正しい手順を守れば十分に対応できます。

これらのメリットは、費用を抑えつつ住まいを自分で守りたい方にとって大きな魅力といえるでしょう。

一方で、自分でベランダ防水塗装を行う際には、注意すべきデメリットもあります。

最大のリスクは、施工ミスによる防水不良です。

下地処理が不十分だったり塗りムラが生じたりすると、防水効果が十分に発揮されず、雨漏りや劣化の原因になります。

また、作業そのものに手間と時間がかかる点も見逃せません。

清掃や養生、複数回にわたる塗装作業など、慣れない人にとっては予想以上に負担となるでしょう。

さらにDIY施工には保証が付かないため、万が一失敗した場合でも自分で責任を負う必要があります。

塗料の選び方や塗装方法を誤れば、短期間で塗膜が剥がれる可能性もあるため、DIYの判断は慎重に行うべきです。

場合によってはプロに依頼するほうが安心できるケースもあるでしょう。

ベランダ防水塗料にはさまざまな種類があり、目的や状況に合わせた選択が欠かせません。

適切な塗料を選ぶことで、施工後の耐久性や仕上がりに大きな差が生まれます。

この章では、水性・油性、遮熱機能、樹脂の種類、艶の有無など、塗料選びで押さえておきたいポイントを詳しくご紹介します。

ベランダ防水塗料は、水性と油性の2種類があります。

DIY初心者におすすめなのは扱いやすい水性タイプです。

臭いが少なく、乾燥も早いため、住宅密集地や集合住宅でも使いやすいのが魅力です。

一方、油性タイプは耐久性に優れ、長期間にわたり防水効果が持続しますが、臭いが強く取り扱いにも注意が必要です。

どちらを選ぶべきかは、施工環境や求める耐久年数によって決まります。

「手軽さ」を重視するなら水性、「長持ち」を重視するなら油性が適しているでしょう。

防水塗料には、あらかじめ塗装できる状態で販売されている「1液タイプ」と、使用前に主剤と硬化剤を混ぜ合わせる必要がある「2液タイプ」があります。

DIYでの施工においては、手軽さと失敗の少なさから1液タイプが一般的におすすめです。

混ぜる手間がなく缶を開けてすぐに塗れるため、初心者でも扱いやすいのが魅力です。

一方、2液タイプは作業に手間がかかるものの、硬化後の耐久性や防水性能に優れており、プロの現場でもよく使用されています。

ただし、混合比率を誤ると塗膜不良を引き起こすリスクもあるため、DIY初心者にはややハードルが高いといえるでしょう。

用途や施工レベルに応じて、適切なタイプを選ぶことが大切です。

夏場の室温上昇が気になる方は、遮熱・断熱効果のある防水塗料を選ぶのも一つの方法です。

遮熱タイプの塗料は、太陽光を反射して表面温度の上昇を抑える効果があり、室内の暑さ軽減やエアコンの節電にもつながります。

ただし、通常の防水塗料に比べて価格が高くなる傾向があり、施工時にもムラなく塗る技術が必要です。

もしベランダの日当たりが良く、夏の熱気が気になる場合は、遮熱タイプを選ぶことで快適さを大きく向上させられるでしょう。

防水塗料は、使用されている樹脂の種類によって耐用年数が大きく変わります。

一般的には、アクリル樹脂<ウレタン樹脂<シリコン樹脂<フッ素樹脂の順に耐久性が高くなります。

アクリルは価格が安いものの短寿命で、ウレタンはバランス型、シリコンは費用対効果が高くバランスの良いタイプ、フッ素は高価でも高耐久が魅力です。

DIYで手軽に済ませたい場合はシリコン系が最も使いやすく、コストと耐久性のバランスも良好です。

長く持たせたいならフッ素系を選ぶのがおすすめです。

塗料選びでは仕上がりの見た目にもこだわりたいところです。

艶あり塗料は光沢があり、美しく仕上がるのが特長で雨や汚れも弾きやすくなります。

ただし、日差しの強い場所では光の反射が強く、眩しく感じることもあるでしょう。

一方、艶なし塗料は落ち着いた雰囲気に仕上がり、汚れも目立ちにくいメリットがあります。

どちらを選ぶかは、ベランダの使用頻度や好みによって決めるのが良いでしょう。

見た目と実用性、どちらを重視するかが選択のポイントです。

ベランダ防水塗料をDIYで塗装する場合、施工面積にもよりますが、全体の費用は一般的に20,000〜50,000円程度に収まります。

内訳としては、防水塗料代が10,000〜30,000円、プライマーや補修材が5,000〜10,000円、ローラーや刷毛、養生テープなどの塗装用具が5,000〜10,000円程度です。

塗料の種類や塗装面積によって差はありますが、プロに依頼した場合の数十万円規模の費用と比べると安価に済むのがDIYの大きな魅力です。

ただし、塗料は安いものを選びすぎると耐久性が低くなるリスクもあるため、コストと品質のバランスを考えて選ぶことが重要です。

適切な製品と道具を揃えれば、低コストでも十分に実用的な防水メンテナンスが可能です。

防水塗装は、正しい手順で丁寧に進めることが成功のカギとなります。

この章では必要な道具の準備から、清掃・下地処理・プライマー・塗装の各工程まで、DIY初心者でもわかりやすいように手順をステップごとに解説します。

DIYでベランダ防水塗装を始める前に、まずは必要な道具を揃えましょう。

基本的に準備するものは、防水塗料、プライマー、ローラー、刷毛、バケット、養生テープ、ビニールシート、手袋、マスク、清掃用具(ほうきやデッキブラシ)です。

また、塗装中の汚れや塗料の飛び散りを防ぐため、周囲をしっかりと養生することも忘れてはいけません。

準備段階で手を抜くと、作業中にスムーズに進められなかったり、仕上がりに影響が出たりするため、念入りに進めることが成功のポイントです。

道具の不足がないよう事前にリストアップし、万全の体制で作業に臨みましょう。

塗装作業のスタートは、ベランダ床面の徹底的な清掃と洗浄です。

ゴミやホコリ、汚れが残っていると塗料の密着力が低下し、施工後に剥がれや浮きが発生する原因となります。

まずはほうきやデッキブラシを使って全体をきれいに掃き掃除し、必要に応じて水洗いを行いましょう。

頑固な汚れやコケがある場合は、高圧洗浄機を使うのも有効です。

また、清掃後は完全に乾燥させることも重要なポイント。

濡れたままでは塗料が弾かれてしまい均一に塗布できなくなるため、作業前日は晴天を選ぶのが理想です。

清掃が終わったら、次は下地処理を行います。

これは塗装の仕上がりと耐久性を大きく左右する重要な工程です。

ひび割れや欠損がある場合は、専用の補修材やシーリング材を使って丁寧に埋めておきましょう。

特にひび割れはそのまま塗装してしまうと、防水性が大きく損なわれる原因となります。

また、既存の塗膜が劣化している場合は、サンドペーパーやワイヤーブラシで削り落とし、表面を平滑に整えることも大切です。

この下地処理をしっかり行うことで塗料の密着力が高まり、施工後の剥がれや浮きのリスクを大幅に軽減できます。

下地処理が完了したら、次はプライマーを塗布します。

プライマーは防水塗料の密着性を高めるために欠かせない下塗り材です。

これを省略すると塗料がしっかりと接着せず、施工後に剥がれやすくなってしまいます。

塗布方法はローラーや刷毛を使い、塗り残しがないように全面に均一に塗り広げるのが基本です。

塗布後は製品ごとの指定時間だけしっかりと乾燥させる必要があります。

目安としては1〜2時間程度ですが天候や気温によっても変わるため、ラベルや取扱説明書をよく確認しましょう。

プライマーが十分に乾燥したら、いよいよ防水塗料の塗装に入ります。

基本的に1回塗りでは防水層が不十分なため、2回塗りすることが大切です。

まず1回目は中塗りとしてローラーや刷毛を使って均一に塗布し、塗りムラや塗り残しがないよう、特に角や端部は丁寧に仕上げましょう。

1回目の塗装後はしっかりと乾燥させ、塗料が手に付かない程度になったら2回目を塗り重ねます。

2回目は仕上げ塗りとして、より丁寧に塗りムラを避けながら作業するのがコツです。

最終的に十分な膜厚を確保することで、しっかりとした防水層が完成します。

DIYで防水塗料を塗る際は、仕上がりや耐久性を左右する重要なポイントがいくつもあります。

適当に塗ってしまうと、すぐに剥がれたり、十分な防水効果が得られない可能性もあります。

この章では、下地処理の重要性、塗装時の天候・気温の管理、乾燥時間の守り方など、施工時に特に注意すべきポイントを具体的にご紹介します。

防水塗装の成否を左右するのが、下地の清掃です。

塗装前にゴミやホコリ、カビ、油分などが残っていると、塗料がしっかりと密着せず、施工後すぐに剥がれや浮きが発生する可能性が高まります。

そのため、塗装に入る前の段階で入念に清掃することが非常に大切です。

まずはほうきやデッキブラシを使って表面の汚れを取り除き、必要に応じて水拭きや高圧洗浄機を活用しましょう。

清掃後は完全に乾燥させるのも忘れてはいけません。

湿気が残っていると塗料の密着不良の原因になるため、施工日は晴天の日を選び、作業開始前にしっかりと乾燥時間を確保するのが大切です。

防水塗料は、施工時の天候や気温によって仕上がりが大きく左右されます。

雨天や高湿度の日は塗料が乾燥しにくく、塗膜がしっかりと硬化しない原因になります。

また、気温が低すぎると塗料が伸びにくくなり、ムラや塗り残しが発生しやすくなります。

逆に真夏の直射日光下では塗料が急速に乾き、作業がしづらくなるケースもあります。

最も適しているのは、湿度が低く、気温が15〜25℃程度の安定した晴天の日です。

施工当日は天気予報をしっかり確認し、悪天候が予想される場合は無理せず日程を変更することが、失敗を防ぐための賢明な判断です。

塗装作業では、各工程ごとに十分な乾燥時間を確保することが非常に重要です。

プライマーを塗布した後や防水塗料の1回目と2回目の塗装の間には、必ず乾燥させる「インターバル」を設けましょう。

この乾燥時間を守らずに次の工程に進むと、塗料が完全に硬化せず、施工不良や剥がれの原因になります。

製品によって推奨される乾燥時間は異なりますが、目安としては数時間から半日程度が一般的です。

特に湿度が高い日や気温が低い場合は、さらに時間を延ばす必要があります。

しっかりと乾燥させることで、塗膜が強固になり、長期間の防水性能を維持することができます。

この記事のまとめ!

- ベランダ防水塗料は自分でも塗装可能

- 劣化の程度により業者依頼が必要な場合もある

- 水性・油性、遮熱性、樹脂の種類、艶の有無、1液・2液タイプを考慮して選ぶ

- 下地の清掃、天候・気温、乾燥時間を守ることが大切

ベランダ防水塗料は、適切な塗料選びと正しい施工手順を守ればDIYでも十分に塗装可能です。

費用を抑え、自分のペースで作業できるメリットは魅力ですが、施工ミスによる防水不良や耐久性低下の可能性も伴います。

特に下地処理や乾燥時間などの注意点を守ることが重要です。

不安がある場合は、無理せず専門業者に依頼するのも一つの賢明な判断といえるでしょう。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

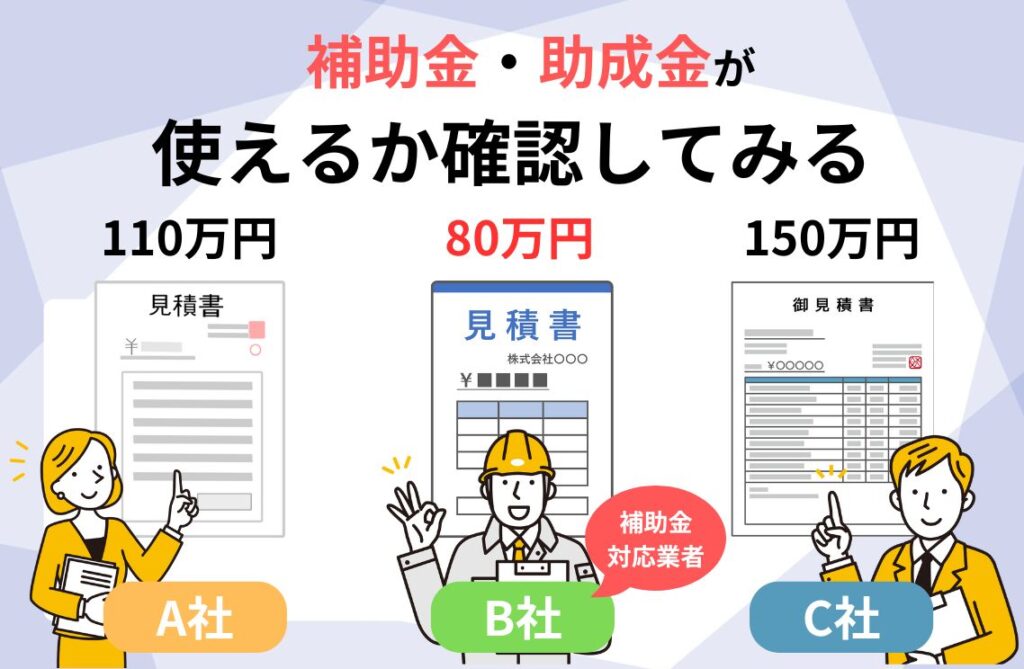

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト