この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

ウレタン防水は、複雑な形状にも対応できる高性能な防水工法として、多くの建物で採用されています。

しかし、特に注意すべきトラブルの一つが「水ぶくれ」の発生です。

防水層に膨れが生じてしまうと見た目が悪くなるだけでなく、防水性能そのものが損なわれる危険性もあります。

この記事では、ウレタン防水で水ぶくれが発生する原因から放置によるリスク、実際の補修方法、そして再発防止のポイントまでを徹底的に解説します。

今後の施工やメンテナンスに役立てていただければ幸いです。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

ウレタン防水の施工後に発生する「水ぶくれ」は、見た目の問題だけでなく、防水機能そのものにも影響を与える重要なトラブルです。

ではなぜ、施工直後や数年以内に膨れや気泡のような現象が起きてしまうのでしょうか?

この章では、ウレタン防水で水ぶくれが発生する主な原因について詳しく解説します。

下地の湿気、脱気処理の不足、そして施工不良など、実際に多く見られる要因を取り上げていきます。

ウレタン防水は液状の材料を塗布し硬化させて防水層を形成する工法ですが、その際に下地が完全に乾燥していないと、水分が内部に閉じ込められてしまいます。

施工後に気温が上昇すると、残留した水分が蒸気となって膨張し、防水層の内部に気泡が生じて「水ぶくれ」や「膨れ」が発生します。

コンクリートやモルタルの下地は、見た目が乾いていても内部に湿気が残っていることが多く、十分な乾燥期間を取らなかった場合にトラブルの原因となります。

施工前には下地の含水率を確認することが極めて重要です。

ウレタン防水工事では、下地から発生する水蒸気や空気を逃がすための「脱気処理」が欠かせません。

これには脱気筒や脱気シートなどの機材を使用して、施工中に蒸気の逃げ道を作ることが一般的です。

しかし、脱気筒の設置場所が不適切だったり、そもそも設置されていない場合は内部に蒸気が滞留し、防水層が浮き上がって水ぶくれや膨れが発生する可能性が高まります。

通気緩衝工法を採用せず密着工法を選んだ場合、下地の状態に応じた脱気処理の有無が仕上がりを大きく左右します。

防水層に水ぶくれが生じる原因の一つとして、施工不良も見逃せません。

例えば、プライマーが均一に塗布されていない、下地処理が甘い、既定の厚みが守られていないといった場合、防水層の密着が不十分となり、後から空気や水分が入り込むことで膨れが発生します。

また、重ね塗りの際に前の層が硬化不良のまま次の層を塗布すると、内部で乾燥が正常に進まず、気泡や凹凸、最終的には剥がれや浮き上がりの原因になります。

このようなことからも、確かな技術と経験を持つ施工業者を選ぶことが重要です。

水ぶくれの発見時、「少しの膨らみなら大丈夫だろう」と見過ごしてしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、ウレタン防水に生じた水ぶくれを放置すると、予想以上に深刻な被害へとつながる可能性があります。

この章では、水ぶくれを放置することで起こりうる具体的なトラブルやリスクについて解説します。

防水性能の低下、雨漏りの発生、さらには剥がれやひび割れといった二次的な劣化症状についても取り上げます。

ウレタン防水に生じた水ぶくれは、すでに防水層が浮き上がっている状態です。

この浮きがある部分では防水材が下地に密着しておらず、想定された性能を発揮できません。

その結果、防水層の強度や耐久性が大きく損なわれ、わずかな衝撃や摩耗で亀裂が入りやすくなります。

平場や人の出入りが多い場所では、浮いた部分が踏みつけられて劣化が加速するリスクも高まります。

水ぶくれが確認された時点で防水層の信頼性は低下していると認識し、早急な対応が必要です。

水ぶくれを放置してしまうと、防水層の浮いた部分から雨水が内部に侵入する可能性が高まります。

浮きの隙間から染み込んだ水は、下地を劣化させるだけでなく、室内まで達して雨漏りにつながることもあります。

また、コンクリート構造の場合、水分の侵入が長期化すれば、鉄筋の錆びや膨張による構造の損傷も引き起こしかねません。

一見すると小さな膨れでも、内部では深刻なダメージが進行しているケースもあるため、早期の補修が建物全体の保護につながります。

水ぶくれを放置することで、防水層の表面にさまざまな劣化症状が現れます。

内部の膨れが進行すると、防水層の接着が弱くなり、やがて剥がれたり、表面にシワが寄ったりすることがあります。

また、外気温の変化によって膨張・収縮が繰り返されると、ひび割れ(クラック)や塗膜の破断が起こることもあります。

これらの劣化は見た目にも悪影響を与えるうえ、防水性のさらなる低下を招くため、水ぶくれの段階で適切に補修することが重要です。

実際に水ぶくれが発生してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

ウレタン防水の補修は、膨れの程度や原因によって対応方法が異なります。

この章では、DIYでも可能な軽度な膨れへの対処法から、脱気筒の設置を含む専門的な補修まで、ステップごとに詳しくご紹介します。

再発を防ぐための乾燥処理や補修後の注意点についても解説していきます。

まずは防水層全体を点検し、水ぶくれが発生している箇所を見つけます。

目視での確認はもちろん、手で押してみて柔らかく膨らんでいる部分があれば、その下に水分や空気が溜まっている可能性があります。

日当たりの良い場所や水はけの悪い部分は、水ぶくれができやすい傾向にあるため重点的にチェックしましょう。

補修範囲を的確に把握しておくことで、後の作業をスムーズに進めることができ、不要な施工範囲の拡大も防げます。

水ぶくれが確認できたら、次はその中央付近にカッターで小さな切れ込みを入れます。

これは中に溜まった水分や蒸気を外へ逃がすための作業で、慎重に行う必要があります。

切れ込みは後の補修がしやすくなるように、表面の防水層だけを切るイメージで作業しましょう。

切れ込みを入れたら、内部に溜まっている水や湿気をできる限り排出します。

水が多く溜まっている場合は、タオルやスポンジで吸い取ると効果的です。

また、気泡のような状態になっている場合は、指で押し出すようにして空気を抜いていきましょう。

ここで水分を十分に除去できないと、補修後に再び膨れが発生する恐れがあるため、焦らず丁寧に作業を行うことが大切です。

水分の除去が完了したら、切れ込み部分をしっかりと乾燥させる「養生」工程に移ります。

乾燥が不十分な状態で新たな防水材を塗布してしまうと、再び水蒸気が発生して膨れの原因になります。

晴天時であれば1〜2日程度は自然乾燥させるのが理想で、気温や湿度によっては扇風機や送風機の併用も有効です。

下地内部までしっかり乾燥させることで、補修後の密着性が高まり、防水層の再発リスクを低減できます。

乾燥が完了したら、最後に補修部分へ新たにウレタン防水材を塗布して仕上げます。

カットした箇所を覆うようにして、周囲との段差ができないよう丁寧に均一に塗布しましょう。

もし補修箇所が広範囲であったり、下地の湿気が抜けにくい環境であれば、再発防止のために脱気筒の設置を検討します。

脱気筒は下地から上がってくる湿気を外へ逃がす装置で、通気緩衝工法との併用により、今後の膨れ発生を効果的に抑えることができます。

この記事のまとめ!

- 下地の湿気や脱気不足、施工不良が主な原因

- 放置すると防水性能が低下し雨漏りや構造劣化のリスクが高まる

- 補修は膨れ箇所の切開・水抜き・乾燥の後、再度防水材で仕上げる

- 広範囲の場合や再発リスクがある場合は脱気筒の設置が有効

- 施工前後の適切な管理と点検が水ぶくれの防止と再発防止に重要

ウレタン防水の水ぶくれは、下地の湿気や脱気不足、施工不良などが原因で発生します。

放置すると防水機能が低下し、雨漏りやひび割れなど深刻な劣化を招くため、早期対応が重要です。

正しい補修手順と再発防止策を講じることで、防水層の寿命を延ばし、建物を長く守ることができます。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

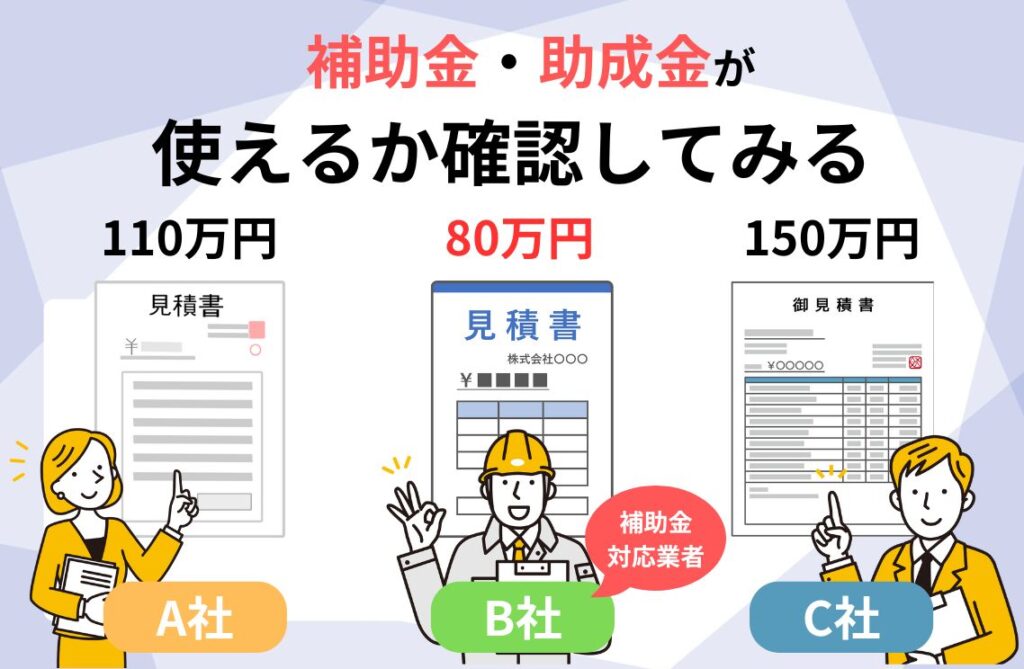

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト