この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

外壁材として高い人気を誇る窯業系サイディング。

美しいデザイン性と施工性の良さ、そして比較的リーズナブルな価格から、戸建住宅の新築やリフォームで広く採用されています。

しかし、実際に施工する際には「どのくらいの費用がかかるのか」「施工単価はどのように決まるのか」など、気になるポイントが多いはずです。

この記事では、窯業系サイディングの施工単価の相場を中心に、価格が変動する主な要因やコストを抑えるコツまで、詳しく解説していきます。

株式会社ライフ総建 取締役

佐藤 勇太

さとう ゆうた

塗装工事や屋根修理、防水工事をメインに東京都八王子市で外装リフォーム専門店を経営。地域に根付く専門店として3000棟以上の施工実績あり。

窯業系サイディングを外壁に採用する場合、やはり気になるのが「実際にどれくらいの費用がかかるのか」という点でしょう。

材料費と施工費を合わせた1㎡あたりの単価を知っておくことで、全体の予算を立てやすくなります。

この章では、窯業系サイディングの一般的な施工単価の相場や、費用の内訳について詳しく解説します。

窯業系サイディングの施工単価は、1㎡あたりおよそ4,000〜6,000円が相場とされています。

建物の形状や製品の種類、地域によって異なりますが、一般的な戸建住宅(30坪前後)であれば、およそ50万〜90万円程度が施工費用の目安です。

なお、この金額はあくまでサイディング材の施工にかかる費用であり、足場の設置や下地補修、雨樋や破風板の工事などは別途費用がかかる点に注意が必要です。

あらかじめ見積もり時に総額を確認しておくと安心です。

窯業系サイディングの施工費は、「本体価格(材料費)」と「貼り手間(人件費)」に大きく分かれます。

本体価格は1㎡あたり2,000〜3,000円、デザインや性能によって上下します。

一方、貼り手間は1㎡あたり2,000〜3,000円で、建物の複雑さや施工のしやすさによって変動します。

これらを合計すると、一般的な施工単価は4,000〜6,000円程度になります。

施工の難易度や現場環境によって人件費が増える場合もあるため、事前の現地調査と見積もりの内訳確認が重要です。

窯業系サイディングの施工単価は一律ではなく、使用する製品の種類や建物の形状、施工方法などによって大きく変わります。

「同じ窯業系サイディングでも、なぜこんなに金額差が出るのか?」と疑問を持つ方も多いはず。

この章では、単価が高くなる要因や価格に影響を与える代表的なポイントを解説します。

窯業系サイディングには、ベーシックな単色タイプから高級感のある多色印刷・深彫りデザインのものまで、さまざまなグレードがあります。

グレードが高いほど本体価格は上昇し、1㎡あたりの材料費は2,000円台から4,000円台まで幅広いのが特徴です。

また、耐候性を高めたフッ素や無機コーティング製品もあり、初期費用は高くなりますが、長期的に見ると塗り替え頻度を抑えられる可能性があります。

デザイン性とメンテナンス性のバランスを見極めることが大切です。

窯業系サイディングには「縦張り」と「横張り」があり、張り方によって施工のしやすさや見た目、コストが変わります。

縦張りは施工が比較的シンプルで、費用も抑えやすいのに対し、横張りは意匠性が高い一方で、継ぎ目処理が多くなるため貼り手間が増す傾向にあります。

張り方はデザインだけでなく、施工性にも影響する重要な要素です。

外壁リフォームの場合、既存の外壁や下地の状態によって、追加費用が発生するケースがあります。

下地が劣化している場合には補修工事が必要となり、施工費用が上乗せされます。

また、既存の外壁材を撤去する場合は、解体費用と廃材の処分費用も必要になります。

逆に状態が良好であれば、既存外壁の上から重ね張りする「カバー工法」が可能で費用を抑えやすくなります。

建物の診断結果によって必要な工程が変わるため、見積もり前に現地調査を依頼するのが基本です。

建物の形状や規模も、窯業系サイディングの施工単価に大きな影響を与えます。

凹凸が多い外壁や出窓・バルコニーなどがある場合は、細かい加工や目地処理が必要となり施工手間が増加します。

また、建物の高さがある場合は足場の規模も大きくなり、足場代も上昇します。

逆に、総2階建てでシンプルな形状の住宅であれば、施工効率がよく費用を抑えやすい傾向があります。

このように、外観の複雑さや建物の大きさは、貼り手間と施工環境に直結する重要なポイントです。

「できるだけ外壁リフォームのコストを抑えたい」というのは、多くの人に共通する本音ではないでしょうか。

窯業系サイディングは比較的リーズナブルな外壁材ですが、選び方や依頼の仕方によってはさらに費用を抑えることも可能です。

この章では、施工単価を抑えるための具体的な工夫や、見積もり時に意識したいポイントをご紹介します。

窯業系サイディングの中でも、複雑な模様や多色印刷が施された高意匠タイプは価格が高くなる傾向にあります。

一方、単色系や木目調などのシンプルなデザインを選べば、1㎡あたりの材料費を抑えることが可能です。

また、柄合わせが不要なタイプであれば、施工手間も少なくなり、人件費の削減にもつながります。

コストを抑えつつも外観を美しく見せたい場合は、部分的にアクセントを加えるなど、メリハリを意識したデザイン選びが効果的です。

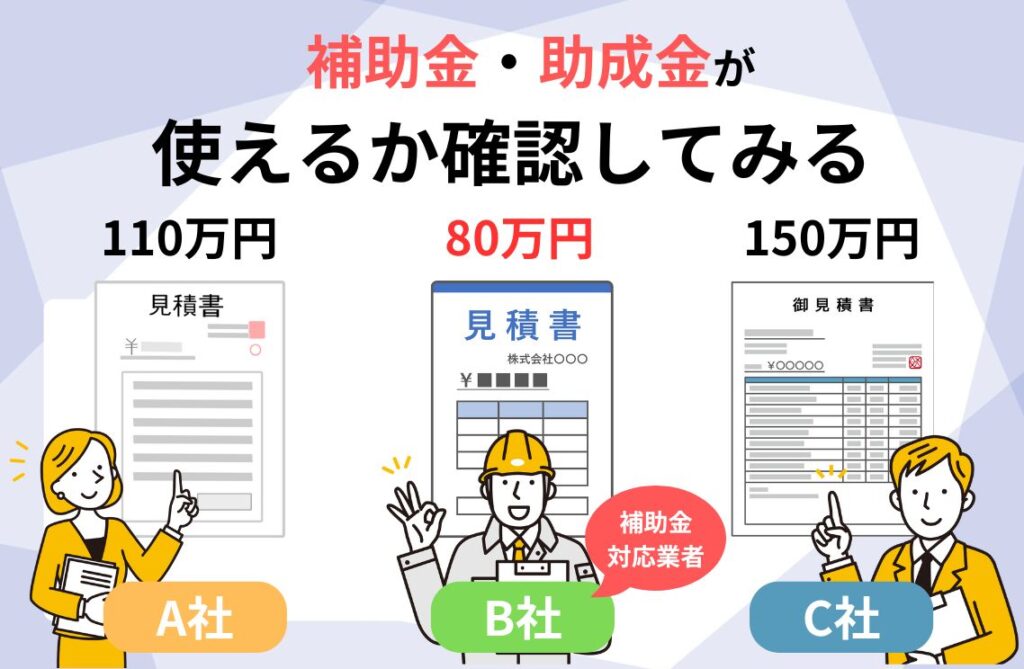

窯業系サイディングの施工費用は、業者によって大きく異なる場合があります。

そのため、必ず複数社から相見積もりを取ることが大切です。

2〜3社以上の見積書を比較することで、単価の妥当性や内訳の明確さや使用材料の違いが把握できます。

また、施工内容に対する提案力や、保証・アフターサポートの有無も判断材料になります。

価格だけでなく、信頼できる業者かどうかという視点も踏まえて比較することが、結果的に満足度の高い工事につながります。

外壁リフォームと同時に、屋根・雨樋・破風板などの外装工事も一括で依頼することで、費用を効率的に抑えることができます。

なぜなら、それぞれを別々に施工すると、そのたびに足場の設置費用が発生してしまうためです。

一度の設置で済ませられれば、その分数万円〜十数万円のコスト削減が可能になります。

また、外装全体の色味やデザインの統一感も図れるというメリットもあるので、リフォーム時期を調整し、複数工事をまとめて依頼するのが賢い選択といえます。

リフォーム業界には繁忙期と閑散期があり、春先〜秋は需要が集中するため、業者のスケジュールが埋まりやすく価格交渉が難しくなりがちです。

これに対し、冬場や梅雨の時期は比較的依頼が少なく、工事の空き枠が生じやすいため、値引き交渉に応じてもらえる可能性があります。

とくに時期にこだわりがない場合は、こうした閑散期を狙って工事を依頼すると、同じ内容でも総費用を抑えられる可能性が高まります。

スケジュールに余裕がある方にはおすすめの方法です。

この記事のまとめ!

- 単価は本体価格と貼り手間(人件費)に分かれ使用製品や建物条件で変動

- 製品グレードや張り方、建物の形状・下地状態によって費用に差が出る

- シンプルなデザインや相見積もり、工事のまとめ発注でコストを抑えやすい

- 閑散期を狙った依頼や価格交渉も費用削減の有効な手段になる

窯業系サイディングの施工単価は、1㎡あたり4,000〜6,000円が一般的な相場です。

費用は製品のグレードや建物の形状、施工方法によって変動します。

コストを抑えるには、シンプルなデザインを選ぶことや、相見積もり・関連工事の同時発注が有効です。

タイミングによっては値引き交渉の余地もあるため、計画的に進めることが大切です。

外装リフォームはクロスの張り替えのような工事とは違い、足場を設置した大掛かりな工事です。

そのため、リフォーム工事の中でも比較的高額な費用が発生する工事になります。

リフォーム費用を抑えるためには、以下のような方法があります。

- 複数業者から相見積もりを取得して価格を比較する

- 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

しかし、ひとくちに業者といっても無数に存在するため、どの業者を選べば良いのか迷っているという方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが『ヌリカエ』というサービスです。

全国の外装リフォーム業者から見積もりを取得できるほか、簡単な質問に答えるだけでお住まいの地域で助成金が活用できるのかを確認することができます。

「どこから手を付けていけばいいのか分からない…」

「あまり手間をかけずに優良業者を探したい…」

このようにお考えの方は、ヌリカエのようなサービスを積極的に活用してみましょう。

助成金もわかる相場算定サイト